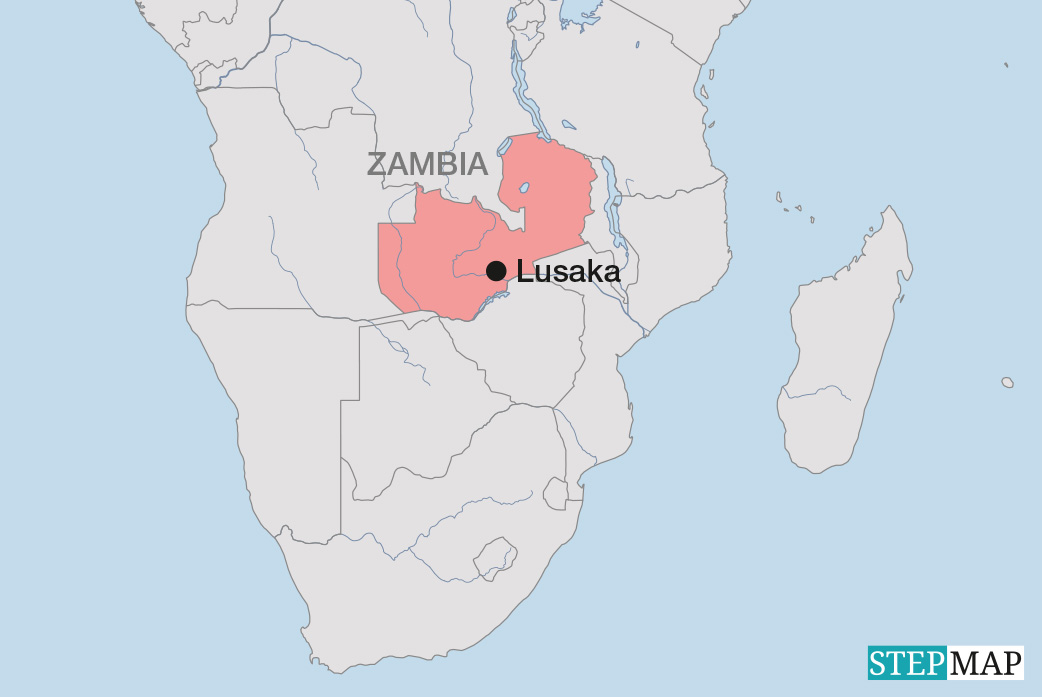

WTO

„Frist setzen: Februar 2012“

Interview mit Jagdish Bhagwati

An wem liegt es, dass die Doha-Runde nicht vorankommt?

Im Moment an US-Präsident Barack Obama. Er handelt im Blick auf Doha überhaupt nicht staatsmännisch. Fast ein ganzes Jahr lang hat er sich geweigert, von Doha überhaupt zu sprechen, so als sei das Wort dreckig. Regierungschefs wie der britische Premier David Cameron oder die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel – die im vergangenen Jahr mich und Peter Sutherland, den ehemaligen Generaldirektor der WTO, zu Ko-Vorsitzenden der High-Level Expert Group on Trade ernannten – haben Obama gedrängt, sich mit Doha zu befassen, aber ohne Erfolg. Es ist ein schlechter Witz, dass Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das Nobelkomitee hoffte, er würde die USA zum Multilateralismus zurückführen. Aber was Doha angeht – das große multilaterale Thema, bei dem er etwas bewegen kann –, hat er bisher versagt. Seine kürzlich gestartete Jobs-Bill-Kampagne weist sogar in Richtung Protektionismus.

Angesichts der globalen Finanzkrise sind solche Schritte verlockend. Viele Regierungen wollen ihre Arbeitsmarktprobleme exportieren, indem sie die Ausfuhr billiger machen. Was sagen Sie zum Thema „Währungskrieg“?

Die globale Finanzkrise hat eine globale makroökonomische Krise ausgelöst. Dadurch steigt der Druck, mehr zu exportieren und weniger zu importieren. Weil die weltweite Nachfrage für Vollbeschäftigung nicht ausreicht, ist die Versuchung groß, jegliche Nachfrage auf dem Weltmarkt auf heimische Unternehmen zu lenken. Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes erkannte diesen Effekt nach der Großen Depression in den 1930er Jahren. Er sagte sogar, dass Protektionismus in Rezessionszeiten sinnvoll sei. Joan Robinson, meine brillante Lehrerin in Cambridge, warnte dagegen, dass die anderen Länder sich revanchieren würden, indem sie sich selbst abschotteten. Letztlich würden sich die Nationen dann darüber streiten, wer am meisten von der weltweiten Nachfrage bekommt. Robinson sprach von einer „Beim-Nachbarn-betteln“-Politik, die allen Beteiligten schadet. Das Gleiche gilt für vermeintlich „kompetitive“ Währungsabwertungen. Es wäre besser, die weltweite Nachfrage mit Staatsausgaben anzukurbeln.

Aber wer hat die Mittel, um das zu tun?

Die US-Regierung findet, Deutschland und China sollten mehr für die weltweite Nachfrage tun. Sie glaubt auch, dass der chinesische Renminbi künstlich niedrig gehalten werde, weil die Chinesen eine wettbewerbsverzerrende Währungspolitik betrieben. Die Chinesen werden als Doppeltäter gesehen, weil sie nicht helfen, die schwache globale Nachfrage zu beleben, und obendrein diese geringe Nachfrage auch noch selbst bedienen. Deshalb argumentieren einige angesehene Ökonomen wie Fred Bergsten sowie mein Schüler Paul Krugman und der Financial-Times-Kolumnist Martin Wolf leider, es sei richtig, sich mit Einfuhrzöllen und Exportförderung zu revanchieren. Der Haken dabei ist, dass die betroffenen Länder wahrscheinlich mit eigenen protektionistischen Maßnahmen kontern – und dann haben wir das Joan-Robinson-Szenario. Das gilt besonders, weil viele Regierungen finden, die USA hätten die Krise verursacht und seien daher auch für die Lösung der Probleme verantwortlich.

Sie erwähnten eben auch Deutschland, aber die Bundesregierung ist nicht bereit, die Nachfrage mit schuldenfinanzierten Staatsausgaben zu steigern, weil sie Inflation fürchtet.

Jede Nation hat ihre eigene Geschichte und Kultur. Die Deutschen werden ihre Erfahrungen mit Hyperinflation nicht vergessen. Angesichts der an der Wirtschaftsleistung gemessenen hohen Staatsverschuldung wollen sie die Ausgaben zügeln. Diese Sicht ist ein Stück weit berechtigt. Trotzdem ist Deutschland eine der wenigen großen Volkswirtschaften, die es sich noch leisten könnten, ihre Staatsausgaben zu steigern. Angesichts der sich zuspitzenden Eurokrise wird Deutschland eine expansive Wirtschaftspolitik betreiben müssen. Die Eurozone hat nur noch die Wahl zwischen Wachstum und Desaster. Wachstum wird aber nicht mit der konjunkturdämpfenden Politik bewirkt, welche die „Club Med“-Länder derzeit betreiben und die auch auf Länder wie Frankreich übergreift. Früher galt die Türkei als „kranker Mann Europas“, dann war es Griechenland. Wenn Deutschland seiner Verantwortung nicht gerecht wird, ist das bald Europa selbst!

Handelsliberalisierung würde einen großen globalen Markt schaffen und so die Nachfrage etwas steigern. Die Doha-Runde kommt zwar nicht voran, aber viele Länder bemühen sich intensiv um bilaterale Freihandelsabkommen. Hilft das nicht auch?

Nein, das tut es nicht. Schon der Begriff „Freihandelsabkommen“ (FTAs) ist falsch. Dank meinem Insistieren spricht die akademische Fachwelt heute von „Preferential Trade Agreements“ (PTAs). Solche Abkommen sind diskriminierend, denn sie benachteiligen alle, die nicht dazugehören. Zudem entsprechen PTAs nicht der Realität der heutigen Weltwirtschaft. Mittlerweile enthält nahezu jedes Produkt Komponenten aus der ganzen Welt. Es ist praktisch unmöglich zu sagen, woher welches Produkt stammt. Das ist aber nötig, um PTA-Mitgliedern bevorzugten Marktzugang zu garantieren. Das Ergebnis ist, was ich als „Spaghetti-Schüssel“ verschiedener Handelsbarrieren bezeichne: Auf dasselbe Importprodukt werden auf Grund willkürlicher Herkunftsangaben unterschiedliche Regeln angewendet. Es ist bezeichnend, dass Politiker und Journalisten am Begriff FTA festhalten: Je größer ihre Ignoranz, desto größer ihr Selbstbewusstsein.

Wenn multilateraler Freihandel so wertvoll ist, warum setzen sich Politiker nicht dafür ein?

Unter anderem lenken die vielen PTA-Verhandlungen von der Doha-Runde ab. Der Handelsbeauftragte in Obamas Kabinett, Ron Kirk, sagt oft, dass keine Lobby in den USA ihn je nach Doha fragt. Sie konzentrieren sich auf die PTAs. Die Lobbies verschiedener Nationen und die US-Beamten, die dort mal stationiert waren und sich den Ländern verbunden fühlen, wollen PTAs für „ihre“ Länder erreichen – besonders, wenn eine andere ethnische Gruppe oder ein anderes Land bereits eines hat. Interessengruppen wie die Gewerkschaften wissen darüber hinaus, dass Hegemonialmächte wie die USA oder die EU in bilateralen Handelsgesprächen kleineren Partnern Forderungen auferlegen können, die mit Handel nichts zu tun haben, wie etwa zu Arbeitnehmerrechten. Große Länder wie Indien oder Brasilien lassen das nicht mit sich machen. Beide haben klargestellt, dass sie weiterhin alle Abkommen ablehnen werden, die Aspekte beinhalten, die nichts mit Handel zu tun haben.

Aber andere Regierungen geben dem Druck aus Washington oder Brüssel nach?

Natürlich, lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Das aktuelle PTA zwischen den USA und Kolumbien verbietet gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten der Arbeitgeber und erklärt sie sogar zum Straftatbestand. Sie können sich darauf verlassen, dass die USA – mit Unterstützung der Gewerkschaften – Kolumbien tatsächlich wegen solcher Dinge vor Gericht bringen werden. Würde das Abkommen allerdings gleichermaßen auf die USA angewendet, wären die US-Gefängnisse voll von republikanischen Politikern und Vorstandsvorsitzenden, die nicht nur für gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten bekannt, sondern darauf auch noch stolz sind. Nur etwa zehn Prozent der Arbeitnehmer in den USA sind gewerkschaftlich organisiert; trotzdem gibt sich Washington als Vorkämpfer für Arbeiterrechte. Das ist lächerlich.

Warum tun Wirtschaftsverbände denn nicht mehr dafür, den freien Handel zu fördern, wenn er das globale Wachstum steigern würde?

Die Lobbies wissen, dass PTAs ihnen Märkte exklusiv erschließen. Aus ihrer Sicht bringt ein Dollar, den sie dafür ausgeben, dass Mexiko sich bilateral US-Exporten öffnet, mehr als ein Dollar, der dazu dient, Mexiko multilateral zu öffnen, denn davon würden auch Unternehmen aus Europa, Japan, China oder sonstwo profitieren. Es ist ärgerlich, dass die Obama-Regierung so viel Kraft in PTA-Verhandlungen investiert, statt die WTO zu stärken. Neben den PTA-Gesprächen mit Südkorea, Kolumbien und Panama hat Washington obendrein die Trans-Pacific- Partnership-Initiative (TPP) gestartet, in der acht kleine und manipulierbare Länder wie Vietnam, Singapur und Neuseeland die Agenda amerikanischer Interessengruppen erfüllen sollen. Politiker nennen das ein „Handelsabkommen für das 21. Jahrhundert“. Solche Sprüche sind völlig irreführend.

Bisweilen heißt es, bilaterale Handelsabkommen seien leichter zu erreichen, als ein multilateraler Abschluss der Doha-Runde.

Ja, auch das gehört zur Anti-WTO-Mythologie, aber es stimmt nicht. Die Doha-Runde geht in ihr elftes Jahr, die Verhandlungen für das US-kolumbianische PTA haben zwölf Jahre gebraucht. Die EU verhandelt seit 2002 mit verschiedenen Ländergruppen in Afrika, der Karibik und dem Pazifik über so genannte „Economic Partnership Agreements“. Die Gespräche begannen direkt nach dem WTO-Gipfel in Doha. Trotzdem ist die EU in Afrika und dem Pazifik noch nicht weit gekommen. Es ist Unfug, sich um PTAs statt um ein multilaterales Abkommen zu bemühen. Das beschleunigt die Dinge überhaupt nicht.

Wer könnte denn die Doha-Runde noch einmal in Gang bringen? Die G20 reden immer davon, aber geschehen ist bisher wenig.

Viele haben versucht, Obama zurück in die Doha-Arena zu holen. Die G20 sind aber zu sehr auf den Euro fokussiert, als dass sie in Bezug auf Doha etwas anstoßen könnten. Ohnehin wurden diese Treffen ursprünglich von Finanzministern gestartet, sodass andere Themen nur am Rande vorkommen. Die Führungspersönlichkeiten der Welt – die Staats- oder Regierungsspitzen Britanniens, Deutschlands, Frankreichs, Australiens, Neuseelands, Indiens, Indonesiens, der Türkei, Brasiliens und der skandinavischen Länder – müssen gemeinsam Druck auf Obama ausüben. Sie müssen ihm klarmachen, dass es mit Doha eilt.

Und was würde als Nächstes passieren?

Nun, warum sollte das Ministertreffen der WTO in Genf in diesem Monat nicht zum Beispiel für das Ende der Doha-Runde eine Frist setzen: Februar 2012, zum Beispiel? WTO-Mitglieder sollten sich dazu verpflichten, alles, worauf sie sich bereits geeinigt haben, umzusetzen und obendrein eine neue Runde zu starten, um die übrigen Themen weiterzudiskutieren. So wurde 1994 die Uruguay-Runde beendet, die aus dem GATT, dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, die WTO gemacht hat. Ich habe auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gedrängt, Initiative zu ergreifen und Doha zu unterstützen. Er hat Handels- und Migrationsthemen bisher gemieden, obwohl sie extrem wichtig sind. Sein Vorgänger Kofi Annan war, was derlei anging, mutig und eindeutig. Robert Zoellick, der Präsident der Weltbank, hat sich kürzlich für Doha ausgesprochen. Ich hoffe, Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds, OECD-Generalsekretär Angel Gurría, UNCTAD-Generalsekretär Supachai Panitchpakdi und andere Spitzenleute internationaler Organisationen schließen sich an.

Die Fragen stellte Hans Dembowski.