Krisensensible soziale Sicherung

Finanzierungslücken im Katastrophenfall überbrücken

Naturkatastrophen und Klimarisiken nehmen besonders in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen zu, was soziale Sicherungssysteme zunehmend unter Druck setzt. Um arme und gefährdete Gruppen vor solchen schweren Ereignissen (Schocks) zu schützen, haben viele Regierungen integrierte Systeme eingeführt, sogenannte adaptive soziale Sicherungssysteme (ASP). Sie funktionieren allerdings nur, wenn sie angemessen finanziert werden. In Krisenzeiten müssen Regierungen die Budgets für die soziale Sicherung aufstocken, wobei von den bestehenden Programmen erwartet wird, dass sie zusätzliche Mittel aufnehmen und schnell Hilfe leisten. Das ist oft aber gar nicht so leicht umzusetzen.

Regierungen können auf verschiedene Arten mit Haushaltslücken in Katastrophenzeiten umgehen. Zum Beispiel können sie Notfallbudgets oder staatliche Reservefonds anlegen, die wie ein Sparkonto der Regierung funktionieren. Über Daten früherer Ereignisse zu Verlusten und Schäden lässt sich ableiten, wie hoch die Ersparnisse sein müssen, um den Notbedarf zu decken. Bei seltenen, schweren Katastrophen müssen Regierungen jedoch entscheiden, ob sie Mittel umschichten, hohe Kredite aufnehmen oder internationale Partner um Ad-hoc-Hilfe bitten. Damit riskieren sie finanzielle Instabilität, steigende Verschuldung und Abhängigkeit von Geberländern.

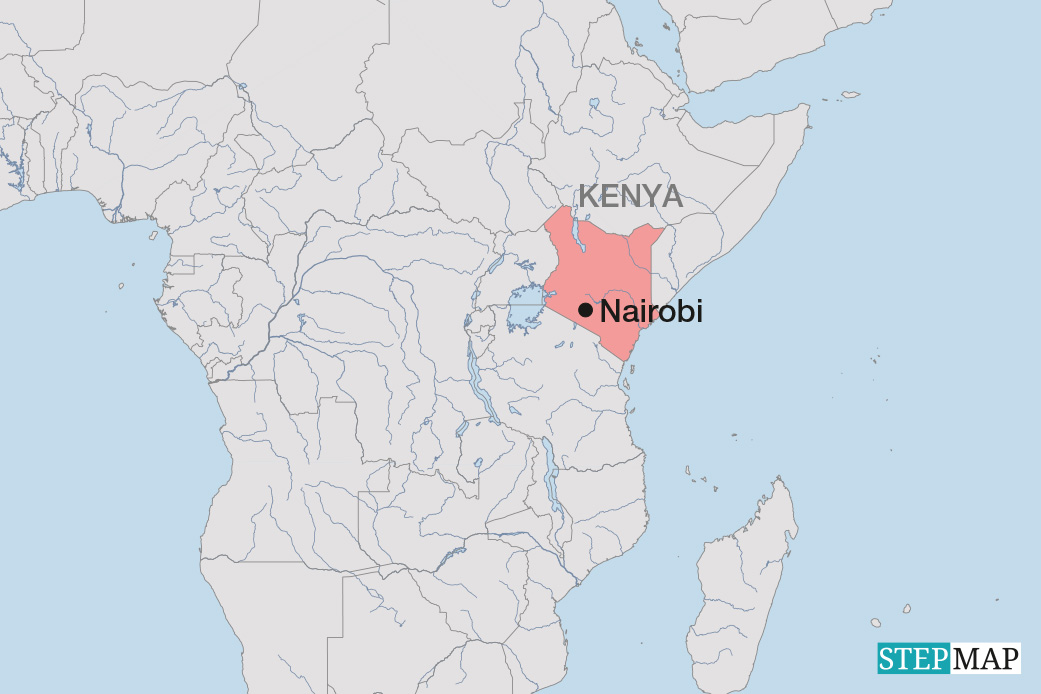

Alternativ kann eine vorab vereinbarte Finanzierung Regierungen dabei helfen, die Mittel für krisensensible soziale Sicherungssysteme im Katastrophenfall aufzustocken. Hierbei kommt immer häufiger die Klimarisikoversicherung zum Einsatz: Regierungen zahlen jährliche Prämien an Versicherungsanbieter und erhalten im Katastrophenfall Auszahlungen auf Basis vorab vereinbarter Schadentrigger. Im Jahr 2024 etwa zahlte die African Risk Capacity (ARC) Group, ein regionaler Versicherungsanbieter, der Regierung von Simbabwe nach massiven Ernteausfällen und großer Ernährungsunsicherheit infolge einer Dürre 16,8 Millionen Dollar aus.

Versicherungen können zwar sehr hilfreich sein, aber es gibt Vorbehalte gegen sie: Die Prämien sind kostspielig, und die Auszahlungen sind nur so effektiv wie die Systeme, die sie ermöglichen. Ohne funktionierende Verteilungssysteme kann es schwierig sein, Versicherungsleistungen denjenigen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen.

Das wachsende Bewusstsein dafür, wie wichtig die Integration von Risikofinanzierungen in soziale Sicherungssysteme ist, spiegelt sich in einem Bericht und in Leitlinien wider, die vom UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) in Auftrag gegeben wurden. Die Leitlinien werden in allen UNDP-Länderprojekten umgesetzt, in denen Risikofinanzierungen zum Einsatz kommen, um die Verteilungssysteme zu stärken.

Verschiedene Auszahlungsformen

Die Art und Weise, wie Auszahlungen aus Klimarisikoversicherungen gestaltet sind, legt zum einen fest, wem etwas ausgezahlt wird, zum anderen, wie schnell und zuverlässig Bedürftige die Mittel erhalten. Es gibt normalerweise zwei Arten der Auszahlung von Klimarisikoversicherungen: Bei direkten Auszahlungen erhalten die Begünstigten das Geld direkt vom Versicherer. Bei indirekten Auszahlungen überweist das Versicherungsunternehmen das Geld an eine zwischengeschaltete Stelle, etwa eine Regierungsbehörde, ein soziales Sicherungsprogramm oder einen Mobilbankanbieter. Diese gibt das Geld direkt oder indirekt an die Betroffenen weiter.

Bei den Bedingungen für Versicherungen sind zwei wesentliche Unterscheidungen zu treffen:

- Die Schadensersatzversicherung deckt die tatsächlichen Verluste der Versicherten ab. Bevor etwas ausgezahlt wird, muss das Versicherungsunternehmen den einzelnen Schadensersatzanspruch genehmigen.

- Eine parametrische Versicherung hingegen löst automatisch eine Auszahlung aus, wenn vordefinierte Parameter erfüllt sind – wie die Dauer einer Trockenperiode, eine bestimmte Niederschlagsmenge oder Windgeschwindigkeit. Diese Art der Versicherung wird auch als „indexbasierte Versicherung“ bezeichnet, da die Trigger als Indizes betrachtet werden.

Die Art der Klimarisikoversicherung und die Versicherungsbedingungen beeinflussen, wie schnell und zuverlässig ausgezahlt wird. Direkte und indexbasierte Auszahlungen erfolgen meist schneller als indirekte und schadensbasierte Auszahlungen – sofern die Auszahlungskanäle kurz und die Schadentrigger klar definiert sind. Wichtig ist auch, wie effizient die auszahlenden Stellen sind. Auszahlungen sind meist dann unzuverlässig, wenn die Verantwortlichen schlecht koordiniert sind, ihnen Informationen fehlen oder sie anfällig für andere Risiken in den Finanzverwaltungssystemen sind.

Warum Versicherungsleistungen manchmal nicht ausgezahlt werden

Idealerweise sollten Versicherungsleistungen für Klimarisiken nahtlos in bestehende soziale Sicherungssysteme einfließen, um Bargeldtransfers, Nahrungsmittelhilfe und andere Wiederaufbaumaßnahmen zu finanzieren. Dieser Ansatz nutzt etablierte staatliche Programme für schnelle Hilfe. In der Praxis verläuft das jedoch selten reibungslos.

Viele Faktoren können Effizienz und Wirksamkeit beeinträchtigen, etwa schwache Zielmechanismen, mangelnder politischer Wille und schlechte Koordination zwischen Regierungsbehörden. Die ARC hat identifiziert, weshalb Auszahlungen aus Risikoversicherungen nicht effektiv an betroffene Kommunen weitergeleitet werden. Zwei Beispiele:

- Im September 2019 wurde nach einer schweren Dürre eine ARC-Zahlung über fast 740.000 Dollar an die Elfenbeinküste bereitgestellt. Hauptsächlich sollte das Geld bar an die Betroffenen ausgezahlt werden. Diese erhielten die Zahlungen allerdings erst ein ganzes Jahr später – hauptsächlich wegen der schlechten Koordination zwischen den Ministerien und dem für die Geldtransfers zuständigen Telekommunikationsbetreiber. Eine Rolle spielten auch die Coronapandemie und der plötzliche Tod des Premierministers, der die Koordination zwischen den Ministerien beaufsichtigte, sowie der eingeschränkte Zugang zu Auszahlungsstellen für Bargeldtransfers.

- Als in Mauretanien im September 2021 der Regen ausblieb, führten Probleme mit der Datenverarbeitung dazu, dass die Leistungszahlung erst Monate später ausgelöst wurde. Die ARC zahlte die rund 1,7 Millionen Dollar erst im März 2022 aus. Durch die schlechte Verkehrsinfrastruktur gab es weitere Verzögerungen: Bis Ende August hatten nur 87 % der Zielhaushalte tatsächlich Hilfe erhalten.

Trotz solcher Mängel gilt die ARC vielen als beispielhaft für gute Klimarisikoversicherung, besonders wegen ihrer Transparenz und Rechenschaftspflicht. Die ARC und ihre Mitgliedstaaten entwickeln Notfallpläne, um sicherzustellen, dass die Auszahlungen effektiv verwendet werden – solche Anforderungen haben vergleichbare Angebote in anderen Teilen der Welt oft nicht. Auch lässt die ARC ihre Auszahlungen unabhängig prüfen. Regierungen können zwar eigene Bewertungen durchführen, haben aber möglicherweise nicht die erforderlichen Kapazitäten, dies angemessen zu tun.

Alternative Instrumente

Die Klimarisikoversicherung ist eines von mehreren Instrumenten zu der vorab vereinbarten Katastrophenfinanzierung. Regierungen können auch Notfallfonds, staatliche Notfallkredite und Katastrophenanleihen (Cat Bonds) einrichten. Wie die Klimarisikoversicherung helfen diese Tools den Regierungen, bei Katastrophen finanzielle Lücken zu überbrücken. Sie können Mittel oder Auszahlungen aus diesen Instrumenten in adaptive soziale Sicherungssysteme leiten und so sicherstellen, dass die am stärksten gefährdeten Menschen Hilfe erhalten. Eine entscheidende Frage aber bleibt: Schließen diese Mechanismen lediglich kurzfristig Finanzierungslücken, oder tragen sie auch zu nachhaltiger Armutsbekämpfung und Resilienz bei?

Bisher wurde dazu wenig geforscht. Analysen von Schaefer und Waters (2016) legen nahe, dass Klimarisikoversicherungen die Resilienz verbessern können, wenn sie in umfassendere Strategien zum Risikomanagement eingebettet sind. Ob sie armen Bevölkerungsgruppen langfristig helfen, ist bisher jedoch nicht ausreichend empirisch belegt. Daher braucht es mehr Forschung und einen globalen Austausch zu bewährten Verfahren, um Regierungen und Versicherern dabei zu helfen, Konzepte zu entwickeln, die nicht nur der Soforthilfe dienen, sondern auch die Resilienz der betroffenen Gruppen langfristig stärken.

Links

Bennett, J. G., 2025: Social protection, risk finance and insurance. UNDP policy note.

James G. Bennett ist ein unabhängiger entwicklungspolitischer Berater, Forscher und Trainer im Bereich der öffentliche Finanzverwaltung. Er lebt in Köln.

bennett@ipa-cologne.de

Nazaruddin Puteh ist Projektmanager bei der Munich Climate Insurance Initiative (MCII)

in Bonn.

puteh@ehs.unu.edu

Dieser Beitrag ist Teil des „89 Percent Project“, einer Initiative der globalen Journalismus-Kooperation „Covering Climate Now“.