Afghanistan

Wo Frauen fehlen

Afghanistan ist heute das einzige Land, in dem Mädchen nicht zur Sekundarschule gehen können. Die Folgen sind gravierend – für die Betroffenen selbst, ihre Familien, die gesamte Gesellschaft und letztlich auch für die internationale Gemeinschaft.

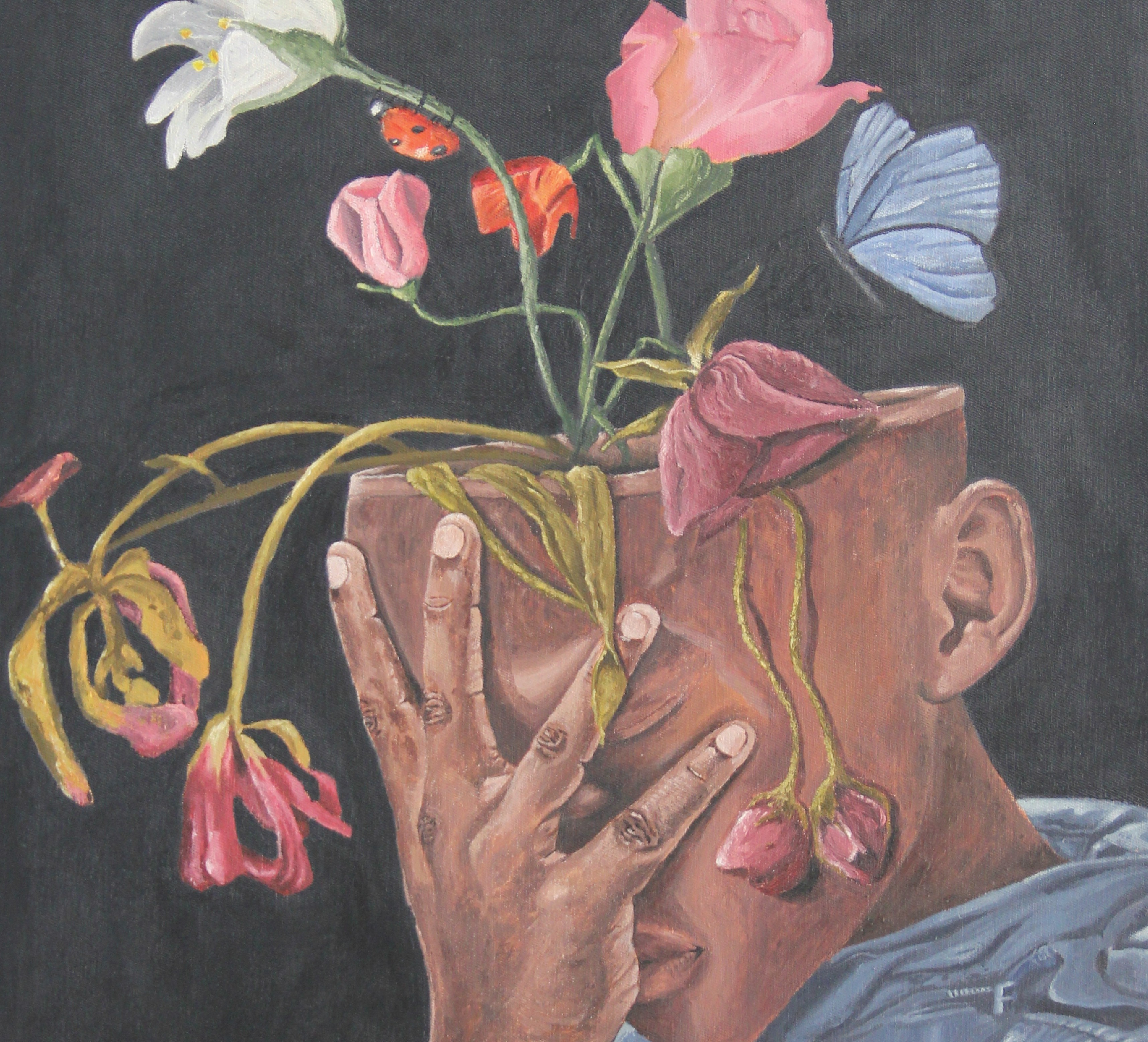

Der Ausschluss von Mädchen aus der Schule bedeutet weit mehr als den Verlust beruflicher Möglichkeiten. Bildung gibt vielen Kindern – und besonders Mädchen – Raum für Neugier, Weiterentwicklung und Selbstwirksamkeit. Wird ihnen dieser Zugang verwehrt, verlieren sie nicht nur Chancen für die Zukunft, sondern auch Freude, Motivation und ein Stück Normalität im Alltag.

Verlust der individuellen Selbstbestimmung und Gesundheit

Die Folgen zeigen sich unmittelbar in der psychischen Gesundheit: Seit 2021 berichten immer mehr Mädchen und junge Frauen von Depressionen, Angstzuständen und wachsender Hoffnungslosigkeit. In einer Studie von Bishnaw, einer Plattform für Frauen in Afghanistan, gaben 68 % der Befragten im März 2023 an, mindestens eine Frau zu kennen, die seit 2021 unter solchen Belastungen leidet; sieben Prozent berichteten von Selbstverletzungen in ihrem Umfeld.

Parallel dazu verschärfen sich weitere gesundheitliche Risiken. Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist zunehmend eingeschränkt, seit Dezember 2024 dürfen zudem keine neuen Krankenschwestern und Hebammen mehr ausgebildet werden. Dies geschieht in einem Land, in dem die Müttersterblichkeit bereits jetzt zu den höchsten weltweit zählt. Die Kombination aus unzureichender Gesundheitsversorgung, frühen Ehen aus wirtschaftlicher Not und einer hohen Geburtenrate nimmt vielen Mädchen und Frauen früh jede alternative Perspektive.

Die Folgen reichen weit über die Gegenwart hinaus. Kinder von gebildeten Frauen haben eine deutlich höhere Überlebenschance nach der Geburt, sind besser ernährt und besuchen selbst häufiger die Schule (UNESCO). Das heutige Bildungs- und Arbeitsverbot für Mädchen und Frauen gefährdet damit direkt die Zukunft kommender Generationen.

Familien leiden unter Armut und Hunger

Wenn Frauen keinen Zugang zu Bildung haben, bleibt ihnen auch der Eintritt in den formellen Arbeitsmarkt verwehrt. Dazu kommt ein Verlust der Mobilität: Frauen dürfen sich nur mit einem Mahram – einem männlichen Angehörigen – in der Öffentlichkeit bewegen. Diese Auflage sorgt unter anderem dafür, dass bisher ausgeübte Tätigkeiten und Einnahmequellen verloren gehen. Damit bricht in zahlreichen Familien ein wesentliches Einkommen weg. Aktuelle Daten des World Food Programme gehen davon aus, dass sich zwei Drittel der frauengeführten Haushalte in Afghanistan keine Grundernährung leisten können.

Darüber hinaus treffen Flucht und Vertreibungen, die Klimakrise und fehlende internationale Gelder die Bevölkerung hart. Besonders aus den Nachbarländern Iran und Pakistan werden gerade in diesem Jahr wieder Hunderttausende Geflüchtete massenhaft zurück nach Afghanistan abgeschoben – auch wenn sie teilweise bereits seit Jahrzehnten nicht mehr dort gelebt haben. Zwischen dem 31. August und dem 5. September trafen zudem schwere Erdbeben den Osten des Landes. Die Todeszahlen sind dramatisch, und ganze Dörfer sind zerstört. Etwa 40.000 Menschen in der Region sind betroffen.

All dies verschärft eine ohnehin dramatische humanitäre Krise: Die Europäische Kommission spricht von mehr als 23,7 Millionen Menschen – über die Hälfte der Bevölkerung –, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Fast 900.000 Kinder unter fünf Jahren leiden laut Unicef unter schwerer Mangelernährung. Familien sehen sich gezwungen, ihr letztes Hab und Gut zu verkaufen, Kinder arbeiten zu lassen oder Töchter aus finanzieller Not zu verheiraten.

Zusammenbruch von Wirtschaft und Versorgung

Der Ausschluss von Frauen aus Bildung und Arbeitsmarkt ist nicht nur eine individuelle Katastrophe, sondern wirkt sich volkswirtschaftlich verheerend aus. Laut UNICEF kostet das Verbot der Mädchenbildung Afghanistan jährlich 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts. Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus, dürfen aber nur noch in wenigen Bereichen arbeiten. Ihre Arbeitsmarktteilnahme liegt laut UN Women bereits jetzt bei nur 24 %, während sie bei Männern 89 % beträgt.

Besonders dramatisch ist der Verlust im Gesundheitssektor: Wenn künftig keine neuen Ärztinnen, Krankenschwestern und Hebammen ausgebildet werden, droht ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung für Frauen, da Behandlungen durch Männer gesellschaftlich oft nicht akzeptiert werden.

Wo Frauen keine Bildung erhalten, fehlen zugleich lokale Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Unternehmerinnen – genau jene Multiplikatorinnen, die Gesellschaften stabilisieren und Innovation vorantreiben. Im Women’s Empowerment Index sowie im Gender Parity Index von UN Women rangiert Afghanistan auf einem der letzten Plätze weltweit. Frauen erreichen durchschnittlich nur 17 % ihres Potenzials – ein Abgrund zu den Möglichkeiten für Männer, der sich weiter vertieft.

Mit alledem nimmt nicht zuletzt Afghanistans Abhängigkeit von internationaler Unterstützung weiter zu. Diese wurde jedoch als Reaktion auf die Einschränkungen der Frauenrechte in Afghanistan immer wieder als Druckmittel eingesetzt. Der Wegfall von Förderungen trifft allerdings nicht die De-facto-Autoritäten, die die Einschränkungen der Frauenrechte durchsetzen, sondern die einfache Bevölkerung, die damit doppelt leidet.

Der Ausschluss von Frauen ist weiterhin nicht nur eine nationale Katastrophe, er ist ein globales Problem. Wenn die Weltgemeinschaft der Lage der Afghaninnen weiter nur zusieht, werden fundamentale Menschenrechte aufgegeben. Das betrifft auch die internationale Sicherheit: Ein Land, das die Hälfte seiner Bevölkerung systematisch ausschließt, kann weder stabil noch friedlich sein.

Handlungsspielräume nutzen

Trotz der dramatischen Lage gibt es Möglichkeiten, Frauen und Mädchen in Afghanistan weiter zu unterstützen. Lokale Organisationen zeigen, was selbst unter widrigen Bedingungen möglich ist, wenn das Ziel klar bleibt: eine Zukunft, in der Afghan*innen ihr Potenzial frei entfalten können.

Grundschulbildung ist weiterhin erlaubt und bildet eine nicht zu unterschätzende Basis. Verbesserte Infrastruktur, gut ausgestattete Klassenräume und Gesundheitsprogramme können hier nachhaltige Wirkung entfalten. In Gemeindezentren und bei mancherorts noch möglichen Berufsausbildungen erhalten Mädchen geschützten Austausch, psychosoziale Unterstützung und Zukunftsperspektiven. Auch Online-Unterricht kann Zugang zu weiterführender Bildung bieten – solange die Sicherheit der Teilnehmerinnen gewährleistet ist.

Mit flexiblen Förderstrukturen, politischer Rückendeckung und verlässlicher Finanzierung ist vieles möglich. Deutschland und die internationale Gemeinschaft müssen ihre Verantwortung Afghanistan gegenüber ernst nehmen, statt sich weiter zurückzuziehen.

Afghanistan ist ein Extremfall, aber zugleich ein Mahnmal: Eine Gesellschaft kann ohne die Hälfte ihrer Mitglieder nicht funktionieren. Noch gibt es Handlungsspielräume. Diese müssen politisch verteidigt und finanziell unterstützt werden. Mädchenbildung ist kein symbolisches Projekt, sondern eine Investition in die Stabilität und Zukunft eines ganzen Landes.

Hila Limar ist die Vorstandsvorsitzende von Visions for Children e. V.

info@visions4children.org