Afghanistan

Wesentliche Gründe westlichen Scheiterns

Jede seriöse Analyse der vergangenen 20 Jahre muss zur Kenntnis nehmen,

- dass erstens islamistischer Fundamentalismus ein modernes und kein mittelalterliches Phänomen ist und

- dass zweitens Afghanistan kein isoliertes Entwicklungsland, sondern ungewöhnlich gut in den Weltmarkt integriert ist – allerdings leider nur in den illegalen Drogenhandel.

Religiöser Extremismus

Nach 20 Jahren Bundeswehreinsatz in Afghanistan sollte die deutsche Öffentlichkeit eigentlich mehr über den Islam wissen, als dies offensichtlich der Fall ist. Selbstverständlich behaupten die Taliban, ihre Version dieser Religion sei die einzig richtige. Die meisten Muslime weltweit sehen das aber anders, und das gilt vor allem für diejenigen mit theologischer Bildung.

Die Scharia kann auf recht unterschiedliche Weise interpretiert werden. Islamgelehrte haben über die Jahrhunderte in intensiven Debatten verschiedene Schulen herausgebildet. Die Auslegung der Taliban ist extrem sektiererisch. Sie wollen, dass sie für die einzig richtige gehalten wird. Es ist deprimierend, dass in Deutschland auf ihre Propaganda immer noch viele hereinfallen. Für die vielfältige und reiche Geschichte dieser Weltreligion fehlt es offensichtlich an Verständnis.

Es muss wieder und wieder erläutert werden, dass es drei grundverschiedene und miteinander nicht kompatible Varianten des islamistischen Fundamentalismus gibt. Der größte Feind des schiitisch-islamistischen Regimes Irans ist das wahhabitische Regime von Saudi-Arabien. Etwas ganz anderes sind die diversen Organisationen, die aus der ägyptischen Muslimbruderschaft hervorgingen oder von ihr inspiriert wurden. International relevant wurden alle drei fundamentalistischen Tendenzen erst im 20. Jahrhundert (siehe hierzu meine Buchbesprechung in E+Z/D+C e-Paper 2019/10). Sie haben in vom Islam geprägten Gesellschaften die vormals dominanten toleranten Sufi-Traditionen zurückgedrängt.

Afghanistans Taliban stehen unter wahhabitischem Einfluss. Sie hatten nie freundliche Beziehungen zum Iran. Ihre radikale Ideologie entstand in Flüchtlingslagern in Pakistan in den Jahren, in denen die sowjetische Rote Armee ein kommunistisches Regime in Kabul unterstützte. Damals wollten die USA sogenannte „Freiheitskämpfer“ fördern, weil das im Kalten Krieg nützlich schien. Saudische Missionare predigten ihren wahhabitischen Fundamentalismus in den Lagern, und wenn islamistische Rebellen von dort nach Afghanistan gingen, konnten sie auf US-Unterstützung zählen. Es ist eine deprimierende Tatsache, dass Washington den Vorläufern der Taliban half, zur relevanten militärischen und politischen Kraft zu werden.

Nach der Niederlage der sowjetischen Truppen ging der Bürgerkrieg in Afghanistan weiter. In der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre gelang es den Taliban, fast das ganze Land zu kontrollieren. Im Westen galten sie indessen nicht mehr als nützlich, und ihre Herrschaft war brutal und despotisch.

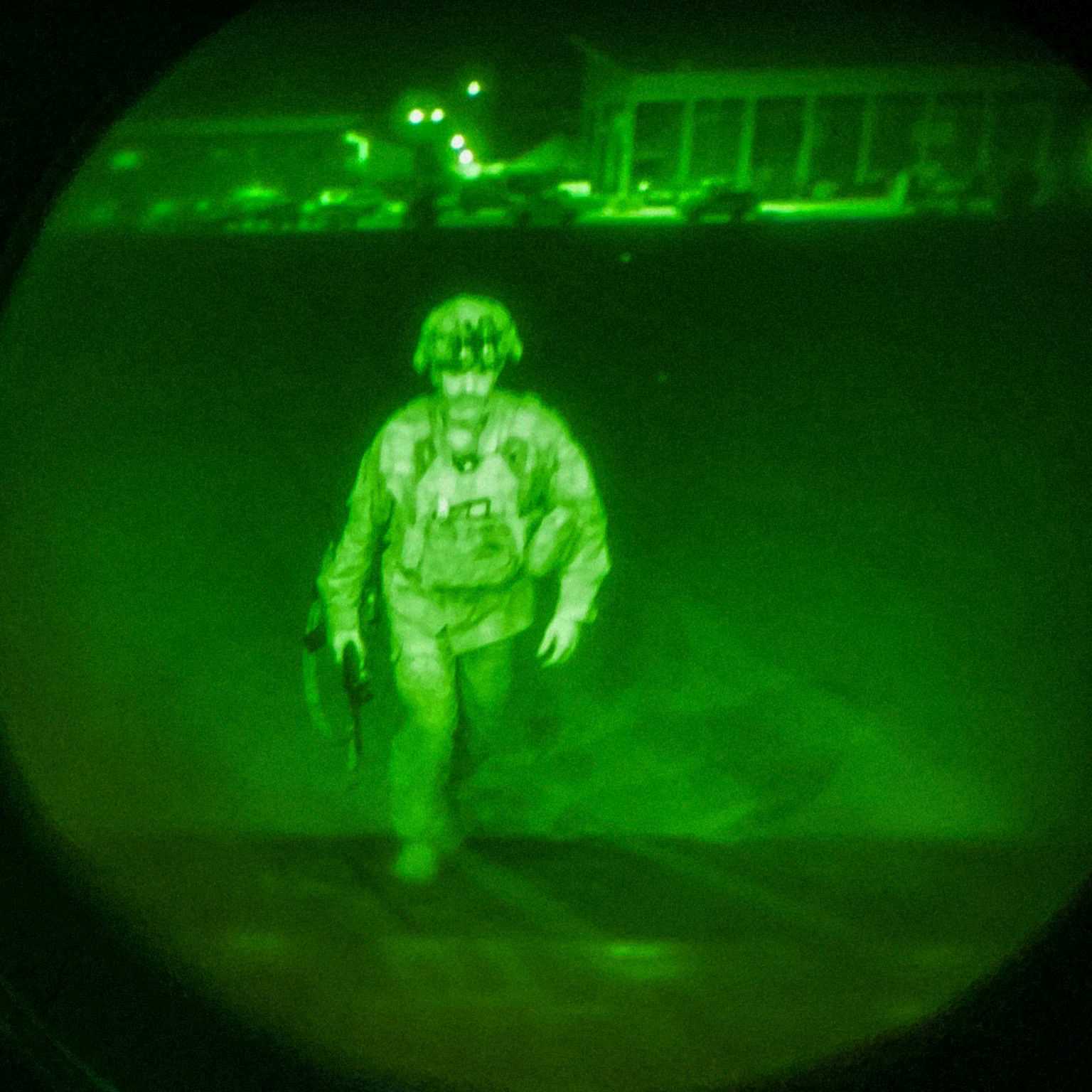

Nach den Terrorangriffen auf New York und Washington vom 11. September 2001 schickte Präsident George W. Bush US-Truppen nach Afghanistan. Nie wieder sollten militante Islamisten dort sichere Zuflucht finden. Die logische Konsequenz war, dass mit westlicher Hilfe eine afghanische Demokratie aufgebaut werden musste.

NATO und UN schlossen sich dieser Politik an, nachdem US-Truppen Kabul eingenommen hatten. Die International Security Assistance Force (ISAF) hatte den Auftrag, den Aufbau einer modernen Demokratie in dem gescheiterten Staat zu unterstützen. In der Praxis konzentrierte sich das US-Militär allerdings lange darauf, Terroristen und Kriminelle zu jagen. Dabei gab es viele Opfer in der Zivilbevölkerung, auf die im Zweifel keine Rücksicht genommen wurde. Die zwei afghanischen Institutionen, in welche die internationale Gemeinschaft in großem Stil investierte, waren die Armee und die Polizei. Justiz und öffentliche Verwaltung wurden weitgehend vernachlässigt. Derweil blieben Wahlergebnisse regelmäßig umstritten, und die Wahlbeteiligung ließ immer weiter nach. Dass ISAF Ende 2014 auslief und die westlichen Truppen fortan formal auf Wunsch der afghanischen Regierung im Land agierten, änderte an den Grundstrukturen des Konflikts nichts substanziell.

In allen Entwicklungsländern bestimmt in abgelegenen ländlichen Regionen nicht förmliche Gesetzgebung den Alltag, sondern seit Generationen überlieferte Traditionen. Sie sind meist religiös konnotiert. Westlichen Entscheidungsträgern fiel es oft schwer, entsprechende Strukturen von Taliban-Fundamentalismus zu unterscheiden. Das half den Extremisten, sich als die wahren Vertreter von Glaube und Volk zu inszenieren.

Globaler Schwarzmarkt

Die illegale Drogenwirtschaft war von Anfang an ein Problem. Afghanistan ist der wichtigste Opiumproduzent weltweit und liefert rund 90 Prozent des global verfügbaren Rohstoffs. Im Bürgerkrieg finanzierten sich damit diverse Milizen einschließlich der Taliban.

Was auf Schwarzmärkten geschieht, wird von niemandem statistisch präzise erfasst. Schätzungen zufolge machte aber die Drogenökonomie auch in jüngster Zeit bis zu 30 Prozent der afghanischen Wirtschaftsleistung aus (siehe Janet Kursawe im Schwerpunkt von E+Z/D+C e-Paper 2018/12). Davon profitieren nicht nur die Taliban, sondern auch andere Akteure.

Beobachter klagen regelmäßig über die weitverbreitete Korruption in Afghanistan. Wo ein Wirtschaftszweig mit zentraler Bedeutung illegal ist, ist aber gar nichts anderes zu erwarten. Organisiertes Verbrechen arbeitet nun mal nicht mit friedlichen Mitteln. Wer sich im Schlafmohngeschäft engagiert, schafft sich Sicherheit durch die Bestechung von Beamten und die Anheuerung von Gewalttätern.

Auf verschiedene Weise ähneln Mafiabanden informellen Milizen, und in Afghanistan gilt das besonders. Vielfach führen ehemalige Kriegsherren das Kommando. Ihre Macht beruht nicht auf mittelalterlichem Denken oder Stammesgewohnheiten, sondern zu einem großen Teil auf Exporterlösen. Relevant sind zudem die perversen Sicherheitsgarantien, für die Mafiaorganisationen generell bekannt sind. Bürgerkriege erziehen Menschen dazu, sich auf gewalttätige Führungsfiguren zu verlassen, ganz egal, wie grausam und widerwärtig diese sein mögen. Ob bewaffnete Männer regulären Verbänden angehören oder nicht, ist dagegen nachrangig – wozu beiträgt, dass staatliche Sicherheitskräfte typischerweise selbst von Korruption betroffen sind.

Westliche Regierungen wussten über diese Dinge Bescheid, aber sie hatten keine Strategie dagegen. Die Drogenwirtschaft zu unterbinden war unmöglich, weil:

- zu viele Menschen von ihr abhängen und

- zu viele mächtige Akteure involviert sind.

Eine illegale Branche lässt sich nicht formalisieren, aber ohne Formalisierung gibt es keine moderne Volkswirtschaft. Angesichts der großen ökonomischen Bedeutung von Opium – und mittlerweile auch der Weiterverarbeitung zu Heroin, dem Anbau von Cannabis oder der Produktion von Chrystal Meth – konnte der Aufbau eines modernen demokratischen Staates nicht gelingen.

Die westliche Öffentlichkeit schaute weg. Die Politik rang sich nicht zu unkonventionellen Politikkonzepten durch, die Drogengeld hätten legalisieren können. Opiatabhängigkeit ist entsetzlich, folglich kann der Handel nicht einfach freigegeben werden. Vielleicht hätte die internationale Gemeinschaft zu attraktiven Garantiepreisen regelmäßig den Großteil der Opiumernte aufkaufen und dann vernichten sollen. Das wäre teuer geworden – aber laut Schätzung der New York Times hat der Krieg die USA ohnehin um die 2000 Milliarden Dollar gekostet. Der Aufkauf des Rohstoffs hätte zumindest in den betroffenen Regionen, anders als die gelegentliche Zerstörung von Feldern, keine Ressentiments ausgelöst.

Drei Jahrzehnte bevor Bush seinen Krieg gegen den Terror verkündete, hatte US-Präsident Richard Nixon einen Krieg gegen die Drogen ausgerufen. Westliche Gesellschaften sollten von verbotenen Rauschmitteln befreit werden, die als Straftatbestand, aber nicht als Gesundheitsproblem gesehen wurden.

Das ist nicht gelungen. Verbotene Rauschmittel sind in allen westlichen Ländern heute weit verbreitet. Die Drogenpolitik wird aber nur in kleinen Schritten zögerlich korrigiert. Prominente Stimmen – darunter die ehemalige Bundespräsidentin der Schweiz, Ruth Dreyfus – setzen sich zwar für stimmige Regulierung statt Prohibition ein, aber sie finden nicht viel Gehör (siehe Eleonore von Bothmer im Schwerpunkt des E+Z/D+C e-Paper 2018/12).

Die dysfunktionale Drogenpolitik westlicher Länder hat die globale Nachfrage nach Opium nicht reduziert, sondern verstärkt. Das illegale Geschäft ist höchst lukrativ. Es unterhöhlt funktionierende Staatlichkeit auch anderswo – zum Beispiel in Kolumbien und Mexiko, auf Transitrouten durch die Sahelzone oder auch in Elendsvierteln von Rio de Janeiro und Los Angeles. Wo der Schwarzmarkt die Lebensgrundlage vieler Menschen ist, gibt es keine Rechtsstaatlichkeit. Die fehlgeleitete internationale Drogenpolitik hat mithin zum Scheitern von ISAF und der danach noch im Land verbliebenen westlichen Truppen beigetragen – ebenso wie das völlige Unverständnis für die Lebensbedingungen und informelle Traditionen im ländlichen Raum von Bürgerkriegsländern.

Hans Dembowski ist Chefredakteur von E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit /D+C Development and Cooperation.

euz.editor@dandc.eu

Korrektur: 2. September 2021, 10:45 MESZ: Als ich diesen Beitrag verfasste, war mir nicht mehr klar, dass ISAF Ende 2014 auslief. Die Aussage, ISAF habe nun eine Niederlage erlitten, war mithin falsch, wofür ich mich entschuldigen möchte. Auch veranschlagte ich die Kosten anfänglich auf 1000 Milliarden Dollar, habe später aber eine gründlichere Analyse in der New York Times gefunden, die Ende 2019 schon auf 2000 Milliarden Dollar kam.