Integration von Geflüchteten

Die Herausforderungen des Neuanfangs

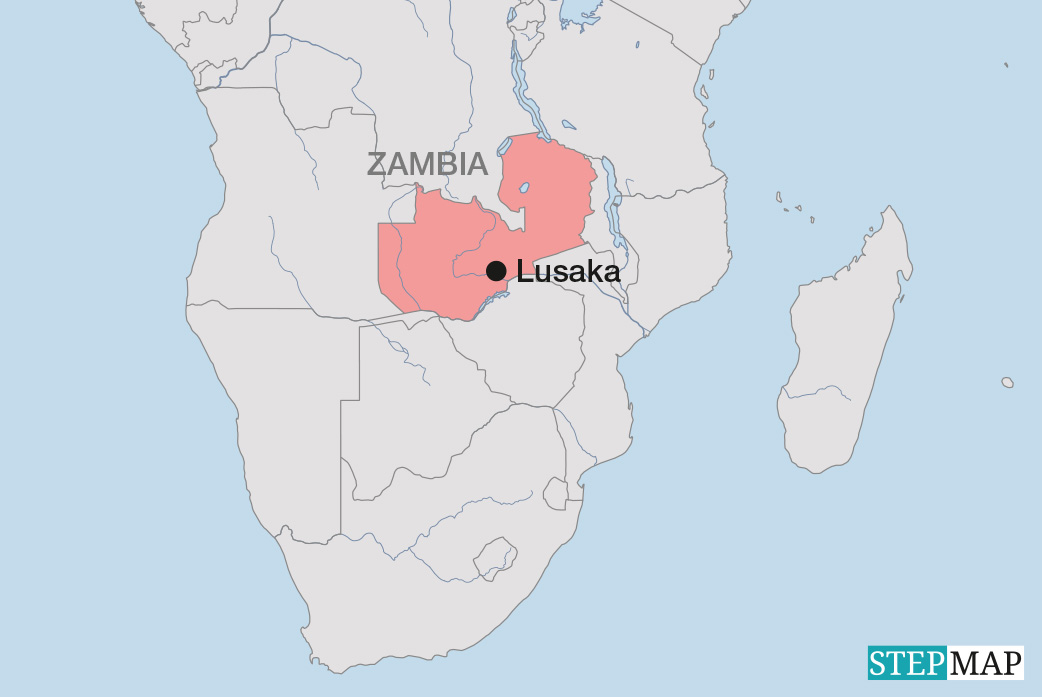

In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, mehr als verdoppelt. Mitte 2024 gab es mehr als 122 Millionen gewaltsam Vertriebene, gegenüber rund 43 Millionen im Jahr 2012. Noch nicht berücksichtigt sind darin die Auswirkungen jüngerer Konflikte, etwa in Gaza oder im Sudan. Die meisten Geflüchteten bleiben innerhalb ihres eigenen Landes, doch viele fliehen auch weiter, häufig in Nachbarstaaten.

Fluchtursachen gibt es dabei viele: Krieg, Gewalt, Verfolgung, Naturkatastrophen und die zunehmenden Folgen des Klimawandels. Auch viele LGBTQIA+-Personen sind gezwungen, ihre Heimat aufgrund von Diskriminierung und Gewalt zu verlassen – zumal Dutzende Länder Homosexualität weiterhin unter Strafe stellen.

Entgegen gängigen Stereotypen sind mehr als die Hälfte der Vertriebenen weltweit Frauen und Kinder. Frauen sind besonderen Gefahren ausgesetzt, etwa einem erhöhten Risiko sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, während Männer häufiger körperliche Gewalt erleiden.

Einen sicheren Ort zu finden, ist nicht leicht. Der Weg dorthin kann genauso gefährlich sein wie die Situation, aus der man flieht. Menschen, die Grenzen überqueren, riskieren Festnahme, Folter und Abschiebung. Die Fluchtrouten sind oft tödlich: Tausende ertrinken oder sterben auf andere Weise. Überlebende erreichen ihr Ziel häufig schwer traumatisiert – viele haben Angehörige verloren, unvorstellbares Leid ertragen und leiden körperlich wie psychisch unter den Folgen.

Integration ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit

Erreichen Vertriebene schließlich einen sicheren Ort, müssen sie sich in komplexen und oft feindseligen Asylsystemen zurechtfinden. In manchen Ländern leben Asylsuchende jahrelang in Armut und Unsicherheit, während sie auf eine Entscheidung über ihren Status warten. Diese Wartezeit, verbunden mit der Angst, zurückgeschickt zu werden, hat gravierende psychische Folgen. Oft dürfen Betroffene weder arbeiten noch studieren und verbringen lange Zeit in Isolation und Untätigkeit.

Gleichzeitig wird von anerkannten Geflüchteten erwartet, dass sie ihr Leben in einem Land neu aufbauen, das ihnen meist völlig fremd ist. Sie haben ihr Zuhause, ihren Besitz, ihre Arbeit und manchmal sogar Kinder oder Eltern verloren. Nun müssen sie sich an neue Kulturen, Sprachen, Klimabedingungen und Lebensweisen gewöhnen. Diesen Prozess nennen wir Integration – die Betroffenen lernen, in einem neuen Land zu leben und teilzuhaben.

Integration ist jedoch nicht nur eine persönliche, sondern auch eine politische Aufgabe. Gelingende Integration gibt Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit und hilft, Traumata zu verarbeiten. Auch für die Aufnahmeländer ist dies von großer Bedeutung: Wer gut integriert ist, leistet mit höherer Wahrscheinlichkeit einen sozialen und wirtschaftlichen Beitrag. Zunehmend hängt die öffentliche und politische Unterstützung für die Aufnahme von Geflüchteten davon ab, ob Integration als erfolgreich wahrgenommen wird.

Integration ist dabei vielschichtig. Sie umfasst Zugang zu Wohnraum, Arbeit und Gesundheitsversorgung, den Aufbau sozialer Kontakte, das Erlernen der Sprache, rechtliche Sicherheit und das Gefühl emotionaler Verbundenheit mit dem neuen Land. All diese Bereiche hängen zusammen: Niemand kann sich auf Jobsuche begeben, wenn man krank ist oder die erforderliche Sprache nicht spricht. Und wer Diskriminierung erfährt und zugleich kaum soziale Kontakte hat, wird schwerer ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln.

Integration ist deshalb eine gemeinsame Verantwortung. Sie hängt nicht nur von Geflüchteten ab, sondern auch von Regierungen, Institutionen, Arbeitgebern, Medien und lokalen Gemeinschaften in den Aufnahmeländern. Rassismus oder eine ablehnende Haltung gegenüber Geflüchteten können enorme Hürden schaffen. Es ist eindeutig belegt, dass sich Diskriminierung negativ auf die die psychische Gesundheit auswirkt und Geflüchteten erschwert, sich zugehörig zu fühlen oder erfolgreich Fuß zu fassen.

Warum gelingt Integration oft nicht?

Viele Länder verfügen über Integrationsprogramme mit Sprachkursen, Berufsqualifizierungen oder Unterstützung bei der Jobsuche. Dennoch haben Geflüchtete größere Schwierigkeiten als andere Migrantengruppen, Arbeit zu finden oder die Sprache zu lernen. Es kann bis zu zehn Jahre dauern, bis sie ähnliche Ergebnisse erzielen wie andere Gruppen – und Frauen bleiben oft auch darüber hinaus ausgeschlossen.

Schlechte Integration kann Traumata verschärfen und Abhängigkeiten verstärken, während eine gelungene Integration das Wohlbefinden steigert und Geflüchteten ermöglicht, sich gesellschaftlich einzubringen. Weshalb also bleiben die Ergebnisse oft unzureichend?

Zunächst einmal, weil Geflüchtete besondere Nachteile haben. Im Unterschied zu anderen Migrant*innen haben sie ihre Heimat nicht freiwillig verlassen und ihre Reise nicht nach Jobchancen geplant. Viele sind schwer traumatisiert und kommen mit sehr wenigen Ressourcen an. Sie kennen die Systeme nicht, haben womöglich keine Dokumente oder Abschlüsse und oft auch keine Freunde oder Familien, die sie unterstützen. Manche Frauen haben keine Schulbildung oder Erfahrung damit, ihr eigenes Geld zu verdienen.

Hinzu kommt, dass viele Geflüchtete unter komplexen gesundheitlichen Problemen leiden. Selbst wenn körperliche Verletzungen verheilt sind, kann es Jahre dauern, psychische Traumata zu überwinden. Nachrichten aus der Heimat oder Erinnerungen lösen erneuten Schmerz aus, auch weil viele Geflüchtete die Traumata ihrer Angehörigen in der Heimat stellvertretend miterleben. Posttraumatische Belastungsstörungen können Schlaf, Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit beeinflussen und führen zu Angst und Rückzug – all das erschwert das Lernen und Arbeiten.

Trotz dieser Belastungen wollen viele Geflüchtete, insbesondere Männer, arbeiten und ihre Familien unterstützen. Die meisten kommen aus Kulturen, in denen es unüblich ist, von staatlichen Leistungen zu leben. Nicht zu arbeiten, empfinden viele als belastend. Dennoch sehen sie sich konfrontiert mit einem schwierigen Arbeitsmarkt, fehlenden Netzwerken, Sprachbarrieren und Vorurteilen von Arbeitgebern, die möglicherweise zögern, jemanden ohne lokale Abschlüsse oder Erfahrung einzustellen.

Für Frauen ist die Situation häufig noch schwieriger. Sie sind oft stärker von Trauma, Verlust und Isolation betroffen, und vielen fehlt Selbstvertrauen, insbesondere wenn sie zuvor kaum Bildung genossen oder Arbeitserfahrung gesammelt haben. Manche sind alleinerziehend oder haben kleine Kinder und scheuen sich, eine Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen – besonders, wenn sie von ihrer Familie getrennt wurden oder Angehörige verloren haben. Viele Sprachkurse bieten keine Kinderbetreuung an, was die Teilhabe zusätzlich erschwert.

Wie gelingt Integration?

Manche Länder haben bessere Systeme als andere. Schweden und Australien bieten beispielsweise strukturierte Integrationsprogramme an, die Sprachunterricht, Kinderbetreuung und Unterstützung durch Sozialarbeiter*innen umfassen. Diese verweisen Geflüchtete an psychologische Stellen oder Community-Gruppen, in denen sie ihre Muttersprache sprechen und Kontakte knüpfen können. Solche Netzwerke stärken Selbstvertrauen, fördern den Zugang zu einer neuen Kultur und erleichtern den Aufbau von Freundschaften.

Auch Mentoring- oder kommunale Patenschaftsprogramme sind hilfreich. Wenn Geflüchtete früh Kontakt zu Familien oder Freiwilligen vor Ort bekommen, kann dies dazu beitragen, dass sie sich leichter in einer neuen Umgebung zurechtfinden, sich willkommen fühlen und Chancen ergreifen. Selbst solche kleinen Kontakte können dabei helfen, sich weniger allein zu fühlen und hoffnungsvoller in die Zukunft zu blicken.

Doch selbst mit Unterstützungsangeboten bleiben Geflüchteten viele Hürden. Zu viele Programme sind zeitlich begrenzt und konzentrieren sich zu sehr darauf, Menschen schnell in Arbeit zu bringen, ohne auf die gesundheitlichen oder emotionalen Bedürfnisse einzugehen, die Vorrang haben müssen. Insbesondere Frauen bleiben dadurch oft außen vor, insbesondere wenn sie sich noch nicht bereit fühlen, eine Arbeit oder ein Studium anzufangen.

Es braucht also einen durchdachteren Ansatz, um Geflüchtete auf lange Sicht erfolgreich zu integrieren. Der erste Schritt sollte immer sicherer Wohnraum und Zugang zu psychologischer Betreuung sein. Solange sich Menschen nicht sicher und emotional wohl fühlen, kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie lernen oder arbeiten.

Als Nächstes muss die Sprachförderung flexibler und zugänglicher gestaltet werden, beginnend mit Alltagssprache und später dann mit berufs- oder studienbezogenen Inhalte. Eine gute Sprachförderung berücksichtigt außerdem unterschiedliche Ausgangsniveaus und sollte auch Kinderbetreuung anbieten. Für manche mag eine Berufsausbildung das Ziel sein, für andere eine akademische Ausbildung. Geflüchtete brauchen wie alle Menschen Zeit, Unterstützung und Wahlmöglichkeiten.

Der Einstieg in den Arbeitsmarkt lässt sich durch bezahlte Praktika oder Ausbildungsplätze erleichtern, idealerweise mit Unterstützung und Anreizen für Arbeitgeber. Und Mentor*innen oder Begleiter*innen können die Art von informeller Unterstützung bieten, die die meisten von uns von Familie oder Freund*innen kennen – vor allem, wenn sie ähnlich alt sind, dasselbe Geschlecht oder einen ähnlichen Hintergrund haben.

Wichtig ist auch, die Arbeit der Eltern von Geflüchteten, insbesondere von Müttern, anzuerkennen. Ein Kind in einem fremden Land zu erziehen, unter dem Einfluss von Traumata, ist äußerst herausfordernd. Viele Frauen konzentrieren sich darauf, ihren Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen und sich gut anzupassen. Diese Arbeit sollte anerkannt, nicht abgewertet werden. Mit der richtigen Unterstützung sind Flüchtlingskinder oft sehr gut in der Schule und können Brücken bauen zwischen ihren Familien und der Aufnahmegesellschaft. Die Unterstützung von Flüchtlingseltern durch Freundschaften, Freiwilligenarbeit oder Engagement in Schulen kann diesen helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln und sich in ihrem neuen Land ein Leben aufzubauen in einer Geschwindigkeit, die keinen zusätzlichen Belastungen verursacht.

Integration ist sowohl komplex als auch unverzichtbar. Doch vielen Beteiligten fehlt ein klares Verständnis dafür, was es bedeutet, vertrieben worden zu sein und wie schwierig der Aufbau eines neuen Lebens in einem fremden Land sein kann. Erfolgreiche Integration erfordert nicht nur Empathie, sondern auch aktive Mitwirkung aller Beteiligten. Dazu gehört die Umsetzung umfassender Integrationsstrategien: Staaten sollten die Verantwortung übernehmen, den Geflüchteten Zugang zu den notwendigen Ressourcen zu verschaffen, um sich in der Fremde ein neues Leben aufbauen zu können.

Jenny Phillimore ist Professorin für Migration und Superdiversität an der Universität Birmingham.

euz.editor@dandc.eu