Klimaaktivismus

„Die Klimabewegung ist jetzt viel weniger naiv“

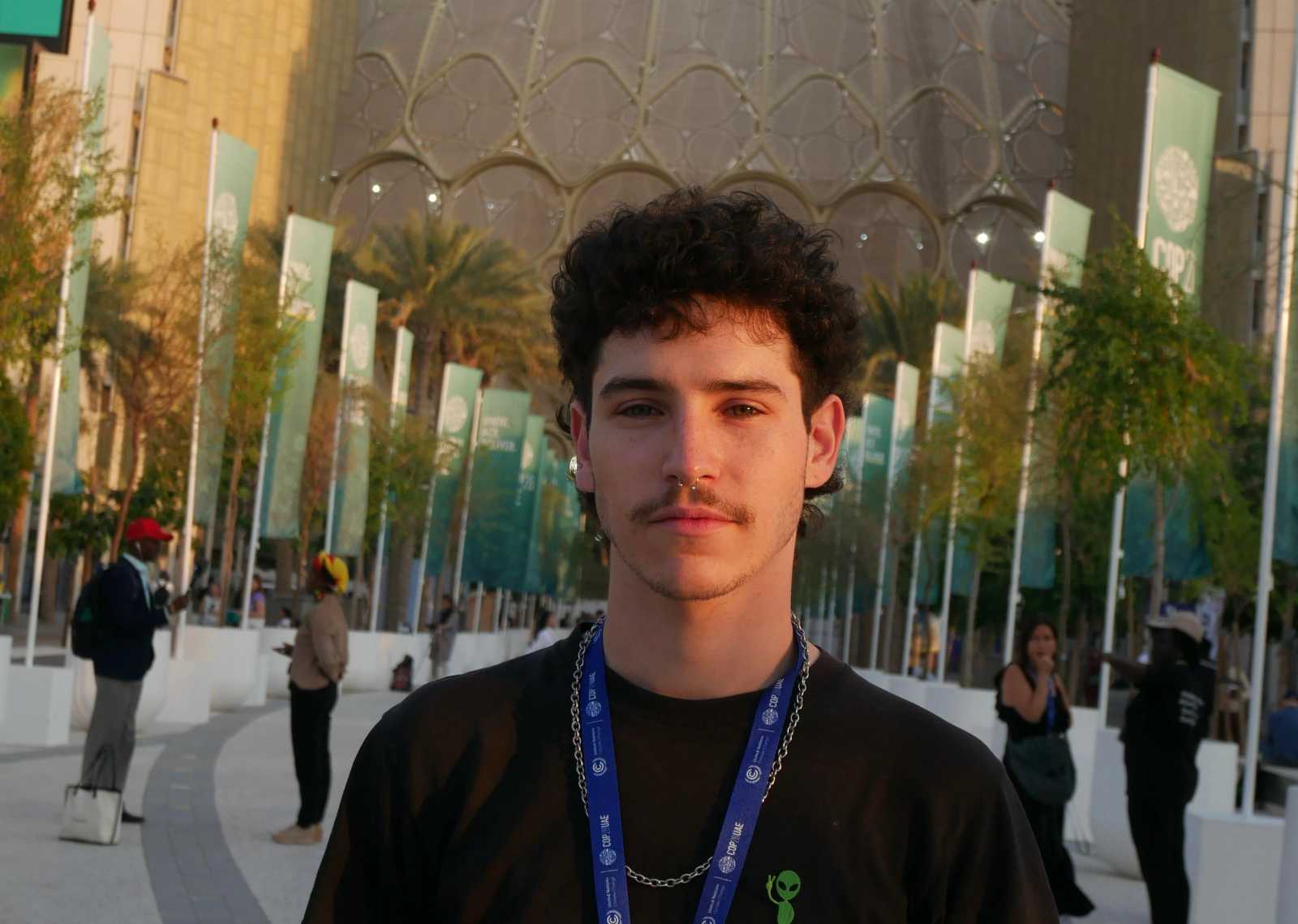

Linus Steinmetz im Interview mit Jörg Döbereiner

Zu den international dominierenden Themen der vergangenen Monate zählen die Konflikte im Nahen Osten, in Kaschmir und der Ukraine. Auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. bekamen viel Aufmerksamkeit. Im Bundestagswahlkampf standen die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Migration im Vordergrund. Bekommt die Klimakrise derzeit genug mediale und politische Aufmerksamkeit?

Nein, das tut sie nicht, obwohl sie die zentrale Krise ist, die wir im 21. Jahrhundert erleben. Sie wirkt sich auf unzählige Bereiche aus. Warum beansprucht Donald Trump plötzlich Grönland? Natürlich hat er es auf die Ressourcen dort abgesehen, aber er plant auch mit dem abschmelzenden Polareis, also mit den Folgen des Klimawandels. Internationale Politik kann gar nicht mehr ohne die Klimakrise gedacht werden.

Zugleich zeigen Umfragen, dass die Klimakrise vielen Menschen in Deutschland und anderswo weiterhin sehr wichtig ist. Sie sorgen sich um das Klima und ihre Zukunft. Im Vergleich dazu ist die Klimakrise in der medialen Berichterstattung nicht so präsent, wie es zu erwarten wäre.

Woran liegt das?

Zum einen ist die Klimakrise verglichen mit anderen Themen schwer zu erzählen. Viele Menschen nehmen sie entweder sehr akut wahr, als großes Problem, oder als eine beunruhigende Sache im Hintergrund, die aber sehr schwer zu fassen ist. Andere dringliche Krisen auf der Welt sind greifbarer; es ist leichter, darüber zu berichten. Außerdem haben sich die nötigen Strukturen offenbar noch nicht ausreichend gebildet. Es bedeutet sehr viel Arbeit, in Redaktionen, Bewegungen und Parteien dezidiert Kompetenzen für Klimaberichterstattung zu schaffen. Auslandskorrespondent*innen sind viel präsenter als Klimakorrespondent*innen, wenn es sie überhaupt gibt. Es mag auch eine Generationenfrage sein. Viele junge Journalist*innen würden gern mehr über die Klimakrise schreiben, müssen aber eher über Energie oder internationale Politik berichten. An Geschichten mangelt es jedenfalls nicht. Die Krise ist ja schon überall angekommen.

Welche Stimmung herrscht momentan in der Klimaschutz-Community?

Da gibt es verschiedene Perspektiven. Eine davon ist Ernüchterung. Wir reden nicht mehr so sehr darüber, Klimaschutzambitionen zu erhöhen, beispielsweise auf den großen Klimakonferenzen oder auf EU-Ebene. Stattdessen geht es mehr darum, wie wir einen Mindestgrad an Klimapolitik gewährleisten können. Da hat man nicht das Gefühl, dass wir gerade gewinnen. Gleichzeitig blicken viele pragmatisch und teils auch optimistisch in die Zukunft. Wir wissen, dass das Problem nicht weggeht. In Deutschland wird die Klimabewegung der schwarz-roten Koalition genau auf die Finger schauen. Im vergangenen Jahr fand eine Neuordnung statt, auch international: Wir wissen jetzt besser, wo wir stehen. Es ist natürlich belastend, Donald Trump im Weißen Haus zu sehen. Aber es ist auch klar, gegen wen wir als Klimaaktivist*innen kämpfen: gegen ihn und andere Menschen, deren Politik unseren Planeten und unsere Zukunft auf vielen Ebenen gefährdet. Das ist eine neue Klarheit, die Energie gibt.

Als Fridays for Future ab 2018 populär wurde, war die Stimmung eine andere.

Wir waren euphorisch und viele dachten, es ginge jetzt immer so weiter. Wir wurden jede Woche mehr, übten Druck auf die Politik aus. Es war peinlich für Politiker*innen, nicht auf unserer Seite zu sein. Mittlerweile ist es aber offenbar wieder absolut in Ordnung, Rückschritte beim Klima zu fordern. Daher stammt ein Teil unserer Ernüchterung. Aber wir sind auch realistischer geworden. Auf der Weltklimakonferenz 2019 in Madrid haben sich zum Beispiel sehr viele Menschen an unsere Seite gestellt und sich für höhere Ambitionen eingesetzt. Wir wissen nun, wer das wirklich ernst gemeint hat. Die Klimabewegung ist jetzt viel weniger naiv.

Nur wenige Monate nach der Konferenz von Madrid überlagerte die Corona-Pandemie das Klimathema. Untersuchungen zeigen, dass die Klimaberichterstattung international zunächst zurückging, zu den Klimagipfeln von Glasgow 2021 und Scharm el-Scheich 2022 aber wieder anstieg. Generell liegt sie auf einem höheren Niveau als vor der Gründung von Fridays for Future.

Unsere Proteste waren nicht umsonst. Im Gegenteil: Die Millionen Menschen auf der Straße haben unglaublich viel erreicht. Viele auf der Welt erkennen das Problem. Sobald sich der Moment ergibt, werden sie wieder viel Zeit und Energie in die Bekämpfung der Klimakrise stecken – oder tun es gerade schon. Die großen fossilen Unternehmen und politische Akteure wie Donald Trump

mögen glauben, sie könnten bis weit in die Zukunft hinein fossile Energien fördern, ausgestattet mit Krediten von Banken. Ich halte das für übermütig. Es wird sich langfristig nicht rechnen. Deshalb bin ich trotz der Rück-schläge, die es definitiv gab, optimistisch. Wir werden noch weiterkommen.

Was müsste passieren, um dem Klimaschutz wieder mehr wohlwollende Aufmerksamkeit zu verschaffen?

In Deutschland war eines unserer größten Probleme, dass wir nicht klar genug gesagt haben, wer für Klimaschutz aktiv ist und wer dagegen. Wir haben zu sehr versucht, alle zu integrieren. Um die Klimakrise zu kommunizieren, muss man aber klar benennen, wer sie verursacht. Das sind große fossile Unternehmen, die kein Interesse am Klimaschutz haben und alles tun, um die Umstellung hinauszuzögern. Sie haben in den vergangenen Jahren offen gesagt, dass sie ihre eigenen Klimaziele nicht ernst nehmen.

Die Aufmerksamkeit für das Klima entzündet sich oft an Anlässen: jährlichen Klimakonferenzen, der Veröffentlichung von Berichten, größeren Klimastreiks oder Naturkatastrophen. Welche Bedeutung haben solche Anlässe?

Sie spielen weiterhin eine wichtige Rolle. Die Menschen müssen immer wieder erleben, dass sie vor Ort aktiv werden können gegen die Klimakrise, ob bei Streiks auf der Straße oder in Vereinen. Das Schlechteste, was wir tun könnten, wäre zu sagen: Die Klimakrise ist schlimm, aber ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen tun kann, deswegen ziehe ich mich ins Private zurück. Zugleich muss klar sein, dass es mehr braucht als diese Anlässe. Ein Sachstandsbericht oder zwei Klageerfolge werden die Klimapolitik nicht verändern. Es braucht einen fundamentaleren Wandel und noch viel größere Mehrheiten. Deshalb braucht es auch wieder Jugendbewegungen.

Ist das ein Appell an die nächste Generation?

Als 15-Jähriger habe ich häufig erlebt, dass Menschen an mich appelliert haben. Deshalb möchte ich ungern als mittlerweile Erwachsener an 15-Jährige appellieren. Aber ja, ich glaube, dass der Wandel hin zu mehr realer Klimapolitik wieder von der Straße kommen kann, durch kreative demokratische Proteste. Deshalb ist es wichtig, vielen Menschen, die noch nicht auf der Straße sind, Raum zu geben, sich zum Beispiel bei Treffen unter der Woche zu bilden und kennenzulernen. Aus solchen Strukturen geht irgendwann echter, schneller und plötzlicher Wandel hervor, wie bei Fridays for Future.

Fridays for Future mobilisierte auf dem Höhepunkt der Bewegung große Massen zu Demonstrationen. Die nächste Protestwelle machte anders auf sich aufmerksam: Vertreter*innen von Just Stop Oil in Großbritannien oder der Letzten Generation in Deutschland blockierten viel befahrene Straßen und Rollbahnen von Flughäfen. Sie kippten Tomatensuppe über Gemälde von Vincent van Gogh und sprühten orangene Farbe auf die Steine von Stonehenge. Sie ernteten dafür viel Kritik, mobilisierten aber nicht in ähnlicher Weise wie Fridays for Future.

Diese Art des Protests hat nicht dazu geführt, dass Menschen auf schlechte Klimapolitik wütend wurden, sondern sie wurden wütend auf diese Proteste selbst. Im Unterschied dazu wollte Fridays for Future nicht Menschen provozieren, sondern gegen schlechte klimapolitische Maßnahmen mobilisieren. Ein großes Problem ist: Diese radikalere Art von Klimakommunikation hat es Menschen, die kein Interesse am Klimaschutz haben, leicht gemacht, ihn zu diffamieren. Trotzdem war die Intention der Protestierenden nicht falsch. Aber sie haben die falschen Mittel gewählt. Das ist eine Lektion: Man muss sich bewusst sein, wie man wirkt, wenn man in der Öffentlichkeit für ein Anliegen demonstriert. Es kann auch nach hinten losgehen.

Linus Steinmetz ist Klimaaktivist und Klimakläger. Er studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

linus.steinmetz@climatestrike.net

Dieser Beitrag ist Teil des „89 Percent Project“, einer Initiative der globalen Journalismus-Kooperation „Covering Climate Now“.