Proteste

Zu viel Gewalt, zu viel Trauer

Seit 2019 dokumentieren die Jahresberichte von Human Rights Watch eine zunehmende staatliche Unterdrückung in Ostafrika. Tansania und Uganda gehören weiterhin zu den besonders restriktiven Staaten; hier unterdrücken die Regierungen regelmäßig Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen. Schlagzeilen machte zuletzt im Mai der Fall zweier prominenter Aktivist*innen, die von den tansanischen Behörden mehrere Tage lang festgehalten und gefoltert wurden. Sie waren kurz zuvor eingereist, um sich mit dem inhaftierten Oppositionspolitiker Tundu Lissu zu solidarisieren. Sowohl Boniface Mwangi aus Kenia als auch Agather Atuhaire aus Uganda berichteten von sexueller Folter. Die tansanische Polizei bestreitet den Vorwurf.

Insbesondere in Kenia haben staatliche Unterdrückung und Gewalt in den vergangenen zwölf Monaten als Reaktion auf die Proteste deutlich zugenommen. Die sogenannten „Gen-Z-Proteste“ erregten 2024 internationale Aufmerksamkeit. Vor allem junge Menschen gingen gegen das umstrittene Finanzgesetz der Regierung auf die Straße, das den Menschen, die ohnehin unter der angeschlagenen Wirtschaft leiden, neue Steuern auferlegt hätte. Die Protestierenden hatten teilweise Erfolg; die Regierung zog das Gesetz tatsächlich zurück. Doch für den Sieg zahlten sie einen hohen Preis: Dutzende wurden getötet, Hunderte verletzt – die genauen Zahlen lassen sich kaum überprüfen. Sogar die kenianischen Streitkräfte wurden zur Unterstützung der Polizei eingesetzt. Viele Menschen gelten weiterhin als vermisst.

Eine derart tragische Bilanz nach Protesten ist in Kenias politischer Geschichte nichts Neues. Demonstrationen sind immer ein zentrales Mittel der Zivilgesellschaft gewesen, vom Widerstand gegen die Kolonialherrschaft bis hin zur Bewegung für Mehrparteiendemokratie in den 1990er-Jahren. Doch seit jeher gehört auch die staatliche Unterdrückung dazu. Nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2007/2008 ging die Polizei brutal gegen Protestierende vor: Mehr als 1200 Menschen wurden getötet, Hunderttausende vertrieben. Auch nach den Wahlen 2017 kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen, bei denen mindestens 97 Menschen getötet wurden, viele davon in Städten, in denen die Opposition stark vertreten war. Dutzende Frauen und Mädchen berichteten von sexuellen Übergriffen. Journalist*innen und Menschenrechtsaktivist*innen, die die Verbrechen aufgedeckt hatten, wurden verhaftet, bedroht und angegriffen.

2023 rief Oppositionsführer Raila Odinga zu Demonstrationen gegen die Regierung von Präsident William Ruto auf – erneut endeten sie mit 30 Toten, zahlreichen Verletzten und erheblichen Sachschäden.

Zuletzt kam es im Juni und Juli dieses Jahres anlässlich des Jahrestags der Gen-Z-Proteste zu landesweiten Demonstrationen – diesmal, um der Toten zu gedenken und die Forderungen wieder in den Vordergrund zu rücken. Mindestens 42 Menschen wurden getötet, Hunderte verletzt. Verschiedene Fälle sorgten für landesweite Empörung, darunter die auf Video festgehaltene Erschießung eines unbewaffneten Straßenverkäufers.

Das Muster ist mittlerweile bekannt: Jede neue Protestwelle wird als friedlich angekündigt, doch wenn sich der Tränengasnebel lichtet, sind Menschen tot und Eigentum zerstört. Viele Familien lässt das in tiefer Trauer zurück. Im Zentrum stehen fast immer junge Menschen, angetrieben von politischer Enttäuschung, steigenden Lebenshaltungskosten und unerfüllten Versprechen der Demokratie.

Warum eskalieren die Proteste so oft?

Zum Ausbruch des Chaos tragen mehrere Faktoren bei. Einer davon sind kriminelle Gruppen und Plünderer, die die Proteste vor allem in großen Städten wie Nairobi und Mombasa gezielt unterwandern. Sie mischen sich unter die Demonstrierenden, um Überfälle zu begehen und Eigentum zu zerstören. Die Polizei verweist auf diese Masche und reagiert mit Gewalt, kann jedoch oft nicht zwischen Kriminellen und friedlichen Demonstrierenden unterscheiden.

Aktivist*innen äußern zudem noch einen weiteren, beunruhigenden Verdacht: Ihren Beobachtungen zufolge mischen sich unter die Demonstrierenden auch „unbekannte Gruppen“, die gezielt Gewalt anstacheln, jedoch nie identifiziert oder strafrechtlich verfolgt werden. Das nährt Spekulationen, dass Teile der Sicherheitskräfte selbst bewusst Unruhe stiften, um die Proteste zu diskreditieren.

Generell wird die Polizei kaum zur Rechenschaft gezogen. Ermittlungen zu Todesfällen bei den Protesten führen nur selten zu einer Verurteilung. Das ohnehin schon geringe Vertrauen der Öffentlichkeit wird so weiter untergraben.

Politikwissenschaftliche Analysen zeigen, dass gewaltfreier Widerstand meist erfolgreicher ist als gewaltsamer, wenn es um langfristige Ziele geht. Die kenianischen Aktivist*innen stellt das vor schwierige Fragen: Wenn Proteste mit tödlicher Gewalt beantwortet werden, tragen die Organisator*innen dann eine moralische Mitverantwortung für das Leid der Demonstrierenden? Sollten sie ihre Taktik angesichts des vorhersehbaren Teufelskreises aus staatlicher Gewalt und gesellschaftlichen Unruhen überdenken?

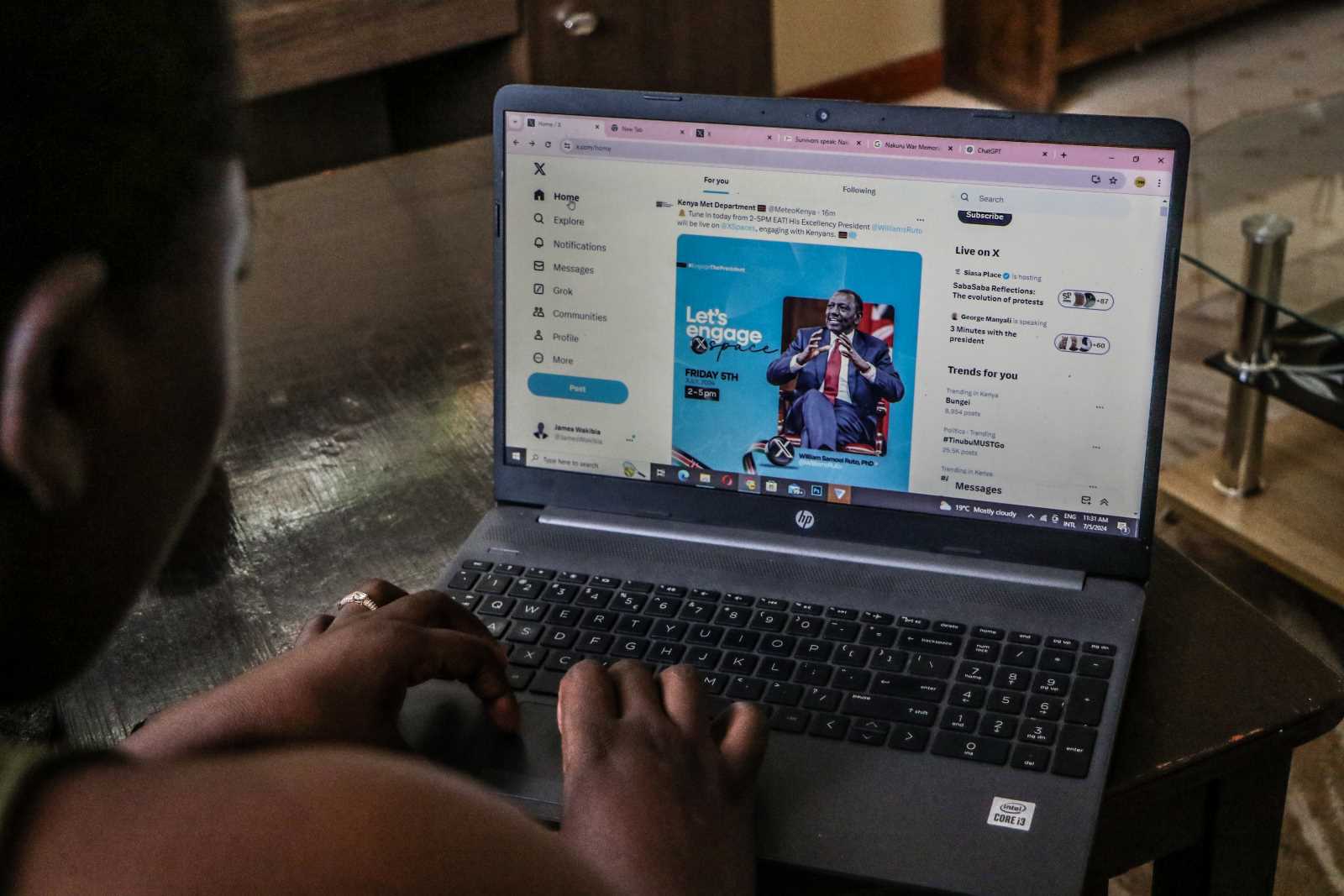

Tatsächlich sind in Ostafrika neue Ansätze nötig. Die führenden Vertreter*innen der Zivilgesellschaft sollten kreativ werden und über sicherere und weniger konfrontative Strategien nachdenken, um Druck auszuüben. Dazu gehören juristischer Aktivismus, digitale Mobilisierung, eine bessere lokale Vernetzung und der Aufbau transnationaler Allianzen. Solche Formen des Widerstands können öffentliche Unterstützung mobilisieren und lassen sich zugleich von autoritären Staaten schwerer unterdrücken.

Doch auch staatliche Stellen müssen handeln. Gewaltrhetorik wie die von Präsident Ruto, der jüngst die Polizei aufforderte, Demonstrierenden in die Beine zu schießen, muss aufhören. Kenia war eines der ersten afrikanischen Länder, das einen nationalen Aktionsplan für Jugend, Frieden und Sicherheit entwickelt hat. Dessen Umsetzung konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf strikte Sicherheitsmaßnahmen. Wichtige Aspekte wie Prävention und Schutz werden hingegen vernachlässigt. Die staatlichen Akteure sollten deshalb für einen echten Dialog mit jungen Menschen eintreten, die Bevölkerung besser über bestehende Beschwerdemechanismen informieren und in psychologische Betreuung sowie soziale Unterstützung für Kommunen investieren, die durch wiederholte Plünderungen traumatisiert wurden.

Die Menschen in Ostafrika fordern eine kompetentere Führung und ein Ende des Blutvergießens. Ihnen mit Gewalt zu begegnen, ist nicht nur unmoralisch, sondern auch kaum nachhaltig. Letztlich wird die Zukunft der Region davon abhängen, ob der tödliche Kreislauf durchbrochen wird.

Quellen

Kaplan, S., 2022: Nonviolent protesters and provocations to violence. Washington University Review of Philosophy: The philosophy of war and violence, Vol. 2, 170-187.

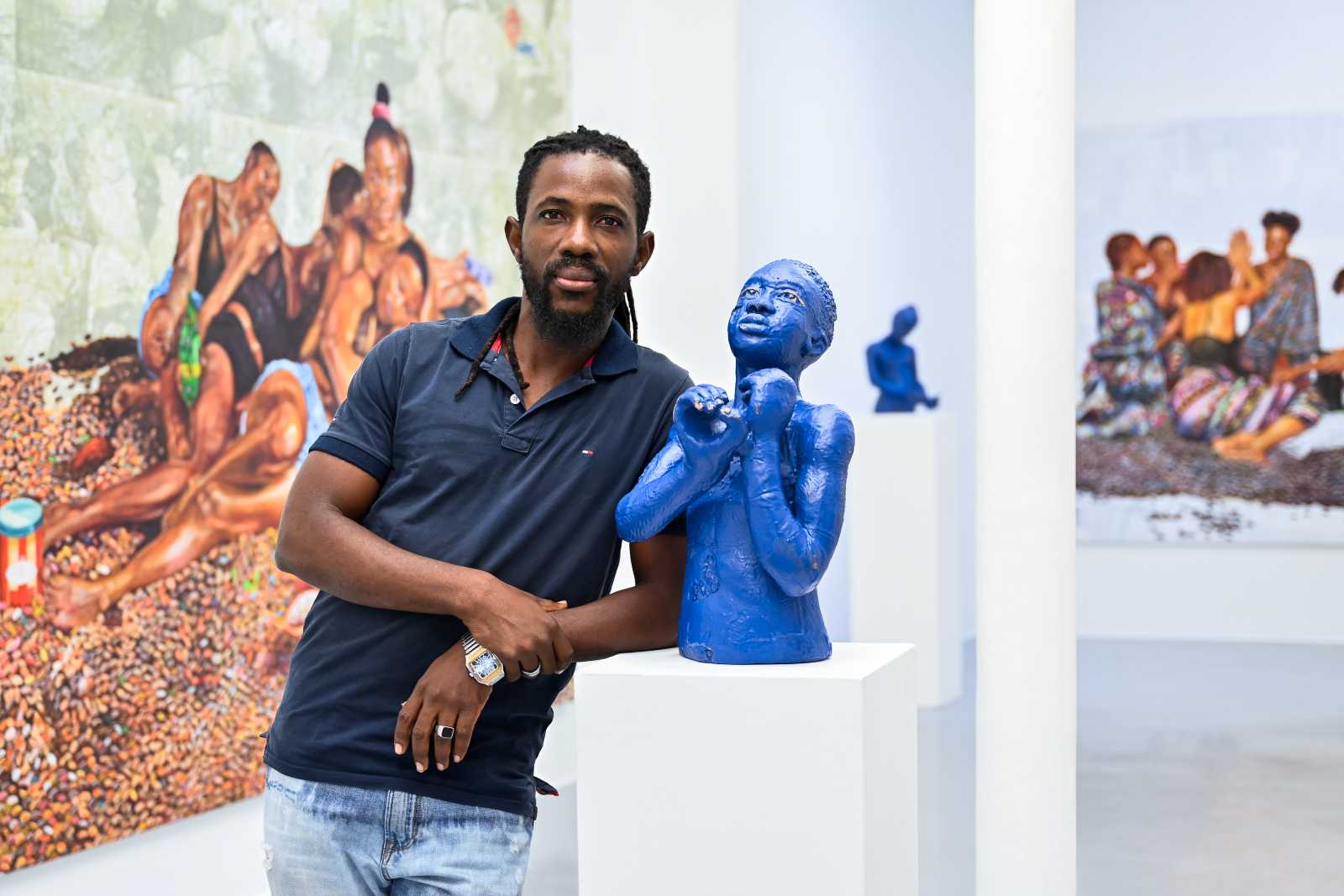

Grace Atuhaire ist Panafrikanistin, Expertin für soziale Entwicklung und Kommunikation sowie Doktorandin der Politikwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

graceseb@gmail.com