Governance

Wie alte, machthungrige Männer Afrika im Würgegriff halten

Anfang Juli kündigte Paul Biya, der 92-jährige Präsident Kameruns, seine Kandidatur für eine achte Amtszeit bei den Wahlen im Oktober an. Biya ist seit 1982 und damit seit 43 Jahren im Amt. Zuvor war er sieben Jahre lang Premierminister (1975 bis 1982), insgesamt ist er also seit 50 Jahren an der Macht. Er ist gesundheitlich angeschlagen und wusste vor Kurzem bei einem US-Afrika-Gipfel nicht, wo er sich befand, als er auf die Bühne geführt wurde, um eine Erklärung abzugeben.

Die Realität ist: Mit 92 Jahren ist Biya nicht mehr in der Lage, ein Land zu regieren, auch wenn er und seine Anhänger*innen das Gegenteil behaupten. Er betont, seine Entscheidung zur Wiederwahl sei durch den Willen des kamerunischen Volkes und durch seine eigene Entschlossenheit motiviert, die drängenden Probleme des Landes anzugehen.

Ende Juli kündigte mit Alassane Ouattara, dem 83-jährigen Präsidenten der Elfenbeinküste, ein weiterer afrikanischer Staatschef an, ebenfalls im Oktober für eine vierte Amtszeit zu kandidieren. Ouattara, der bereits 2016 die Verfassung änderte, um Amtszeitbegrenzungen aufzuheben, ist seit 2010 Präsident. Wie Biya war auch er zuvor Premierminister seines Landes (1990 bis 1993). Und wie Biya behauptet auch Ouattara, seine Entscheidung zur Wiederwahl sei eine Reaktion auf die Forderungen des Volkes.

Biya und Ouattara sind zwei von vielen Präsidenten, die seit den 1960er-Jahren, dem Jahrzehnt der afrikanischen Unabhängigkeit, an der Macht sind. Andere Beispiele für amtierende afrikanische Präsidenten, die seit Langem regieren und keinen Rücktritt planen, sind Teodoro Obiang Nguema Mbasogo in Äquatorialguinea (seit 1979), Denis Sassou Nguesso in der Republik Kongo (seit 1979, mit kurzer Unterbrechung 1992 bis 1997), Yoweri Museveni in Uganda (seit 1986), Isayas Afewerki in Eritrea (seit 1993), Paul Kagame in Ruanda (de facto seit 1994) und Ismaïl Omar Guelleh in Dschibuti (seit 1999). Die sechs am längsten amtierenden Präsidenten Afrikas haben zusammen 211 Jahre regiert.

Sie treten in die Fußstapfen anderer langjähriger Staatschefs, darunter Muammar al-Gaddafi in Libyen (42 Jahre), Omar Bongo in Gabun (41 Jahre), Gnassingbé Eyadéma in Togo (38 Jahre), José Eduardo dos Santos in Angola (38 Jahre), Robert Mugabe in Simbabwe (37 Jahre) und Dawda Jawara in Gambia (30 Jahre). Viele andere Staatsoberhäupter Afrikas waren 10 bis 20 Jahre an der Macht, bevor sie starben, gestürzt oder abgewählt wurden.

Rassistischer europäischer Exzeptionalismus?

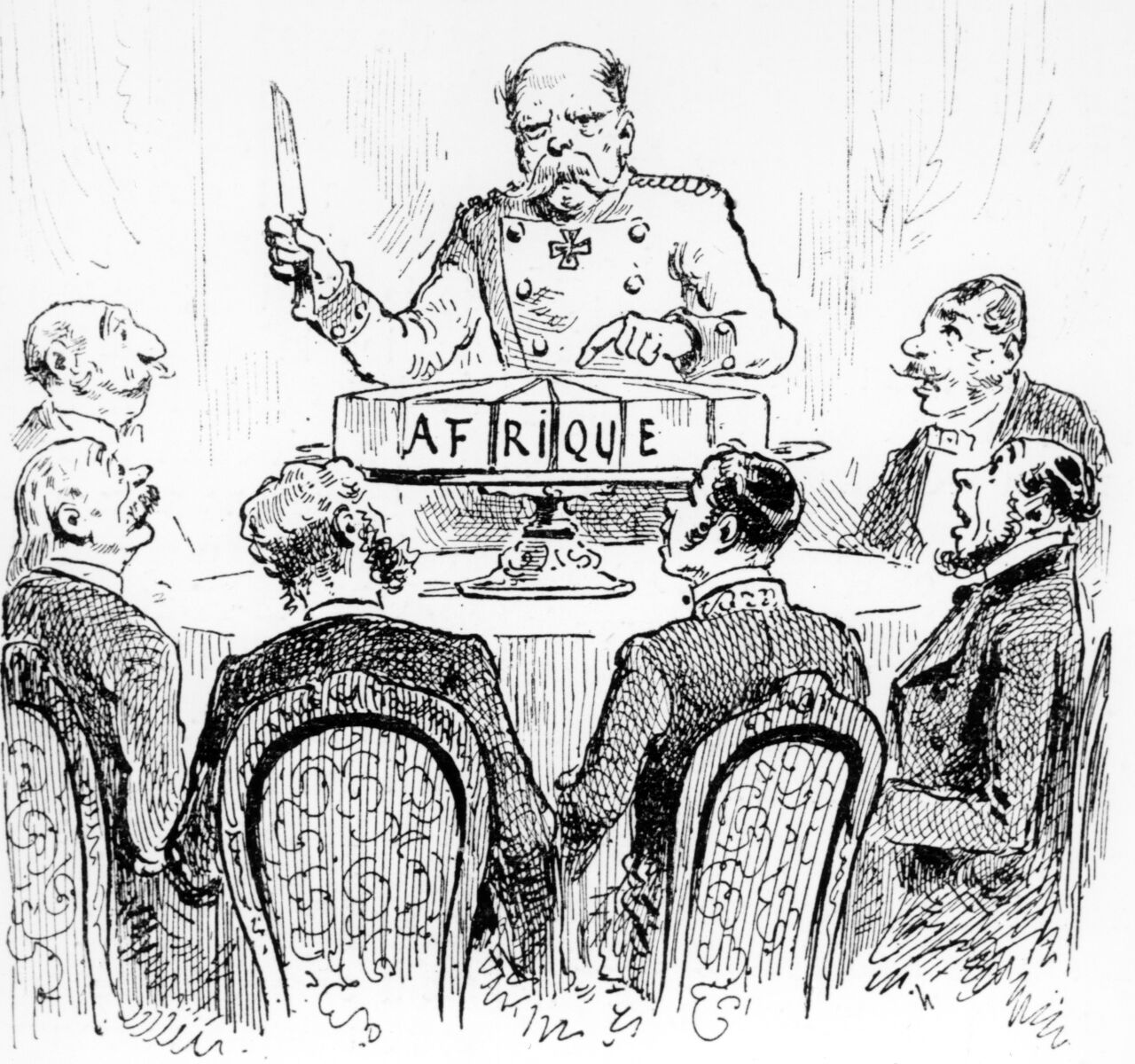

Die Tendenz afrikanischer Regierungschef*innen, an der Macht zu kleben, hat tiefe Wurzeln. Während des Unabhängigkeitskampfs erklärten europäische Kolonialist*innen afrikanischen Nationalist*innen oft, ihre Völker seien nicht fähig, sich selbst zu regieren. Manche Kolonialbeamt*innen argumentierten, westliche Regierungsformen, die gerade erst in den afrikanischen Kolonien eingeführt worden seien und noch keine stabilen Institutionen hätten, seien für unabhängige afrikanische Staaten ungeeignet.

Afrikanische Nationalist*innen, von denen die meisten bald zu führenden Politiker*innen der neu unabhängigen afrikanischen Länder wurden, verurteilten solche Haltungen als rassistischen europäischen Exzeptionalismus, der jeder realen Grundlage entbehrte und darauf abzielte, den afrikanischen Völkern ihr Recht auf Selbstbestimmung zu verweigern, wie es in der Atlantik-Charta (1941) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) verankert war. Unter Berufung auf diese internationalen Garantien forderten die Nationalist*innen die Selbstbestimmung ihrer Länder – und setzten sie letztlich durch.

Doch einmal an der Macht, bestätigten einige ehemalige Unabhängigkeitskämpfer*innen als Oberhäupter der neu unabhängigen Staaten die Kolonialist*innen auf paradoxe Weise: Sie schufen eine Art afrikanischen Sonderweg und erklärten, westliche Demokratie- und Menschenrechtsvorstellungen seien Afrika fremd.

Anstatt den politischen Raum zu öffnen und Debatten über den besten Weg für ihre neu unabhängigen Länder zu ermöglichen, unterdrückten die neuen Staatschefs die Opposition, inhaftierten, töteten und verbannten ihre Gegner*innen, machten die freie Presse mundtot, die ihnen einst zum Aufstieg verholfen hatte, und ignorierten die Bedürfnisse der Bevölkerung, die sie gewählt hatte. Mit hohlen, pseudoideologischen Begriffen wie „Afrikanität“ und „Authentizität“ rechtfertigten sie ihre plötzliche Verachtung von Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und politischer Rechenschaftspflicht. Mit anderen Worten: Sie brandmarkten genau jene Konzepte, für die sie im Kolonialismus gekämpft hatten, als subversive Instrumente eines neokolonialen Imperialismus.

Vorstellungen vom göttlichen Recht der Könige und der heiligen Pflicht der Untertan*innen, ihren Herrschern zu gehorchen, bestanden schon vor der Kolonialzeit und überdauerten diese historisch betrachtet kurze Periode. Die neuen afrikanischen Oberhäupter hätten diese vorkolonialen Regierungsformen ändern müssen, um sie an die mit der Unabhängigkeit eingeführten neuen Nationalstaatssysteme anzupassen, in denen die Macht beim Volk liegt. Ein solcher Übergang hätte eine politisch aufgeklärte Bürgerschaft hervorgebracht, die ihre führenden Politiker*innen zur Rechenschaft ziehen kann. Leider haben sich zivile Kulturen in vielen Fällen nie gewandelt. Das erklärt, warum notorisch korrupte und repressive afrikanische Politiker*innen weiterhin Wahlen gewinnen und an der Macht bleiben können, während nur ein kleiner Teil der Bevölkerung öffentlich gegen sie protestiert.

Gestützt auf den blinden Rückhalt vieler Menschen erklärten sich einige der prominentesten ehemaligen Freiheitskämpfer Afrikas bald zu Präsidenten auf Lebenszeit und führten Einparteienstaaten ein. Sie unterdrückten schlicht abweichende Meinungen und klammerten sich an die Macht, solange sie lebten. Dies war etwa der Fall bei Kwame Nkrumah in Ghana, Ahmed Sékou Touré in Guinea, Hastings Kamuzu Banda in Malawi, Gnassingbé Eyadéma in Togo und Omar Bongo in Gabun. Heute werden Einparteienstaaten und lebenslange Präsidentschaften selten offen deklariert. Sie sind durch regelmäßige Scheinwahlen zur Normalität geworden, bei denen die Menschen angeblich von Gott auserwählte Führer*innen wählen sollen, die von einer korrupten, transaktionalen Patronage- und Unterdrückungspolitik gestützt werden.

Stellvertreter-Schauplätze im Kalten Krieg

Afrikas postkoloniale Führungskrise wurde dadurch verschärft, dass der Kontinent seine Unabhängigkeit auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges erlangte. Inmitten des globalen ideologischen Konflikts wurden die neu unabhängigen Staaten Afrikas zu metaphorischen Schauplätzen eines Stellvertreterkriegs im erbitterten Wettstreit zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Zwar schlossen sich einige Länder nach der Bandung-Konferenz 1955 mit asiatischen Staaten zur Blockfreien Bewegung zusammen, doch echte Neutralität war angesichts der aggressiven Dominanzpolitik der Ost- und Westmächte kaum möglich.

Die Situation bedrohte Afrikas Zukunft. Autokratische und korrupte Staatsoberhäupter erhielten bedingungslose Unterstützung oder wurden zumindest so lange gestützt, wie sie sich zu einer Ideologie bekannten. Gleichzeitig wurden subversive Aktivitäten wie Militärputsche, Sezessionen und politische Attentate bisweilen von Moskau oder Washington und deren Verbündeten angestachelt oder sogar finanziert. Die Folge war eine Welle von Putschen, Bürgerkriegen und politischen Morden, die den Kontinent noch lange nach Ende des Kalten Krieges heimsuchte.

Gleichzeitig sicherten die neuen Staatschefs ihre Macht, indem sie auf die bedingungslose Unterstützung ihrer NATO- und Sowjetverbündeten bauten und auf die finanziellen Anreize der Bretton-Woods-Institutionen – IWF und Weltbank – schielten. Ohne viel über die langfristigen Folgen unnötiger und unbegrenzter Verschuldung nachzudenken, gerieten die neuen afrikanischen Staaten bald in eine Schuldenfalle, aus der sie so schnell nicht mehr herauskommen dürften.

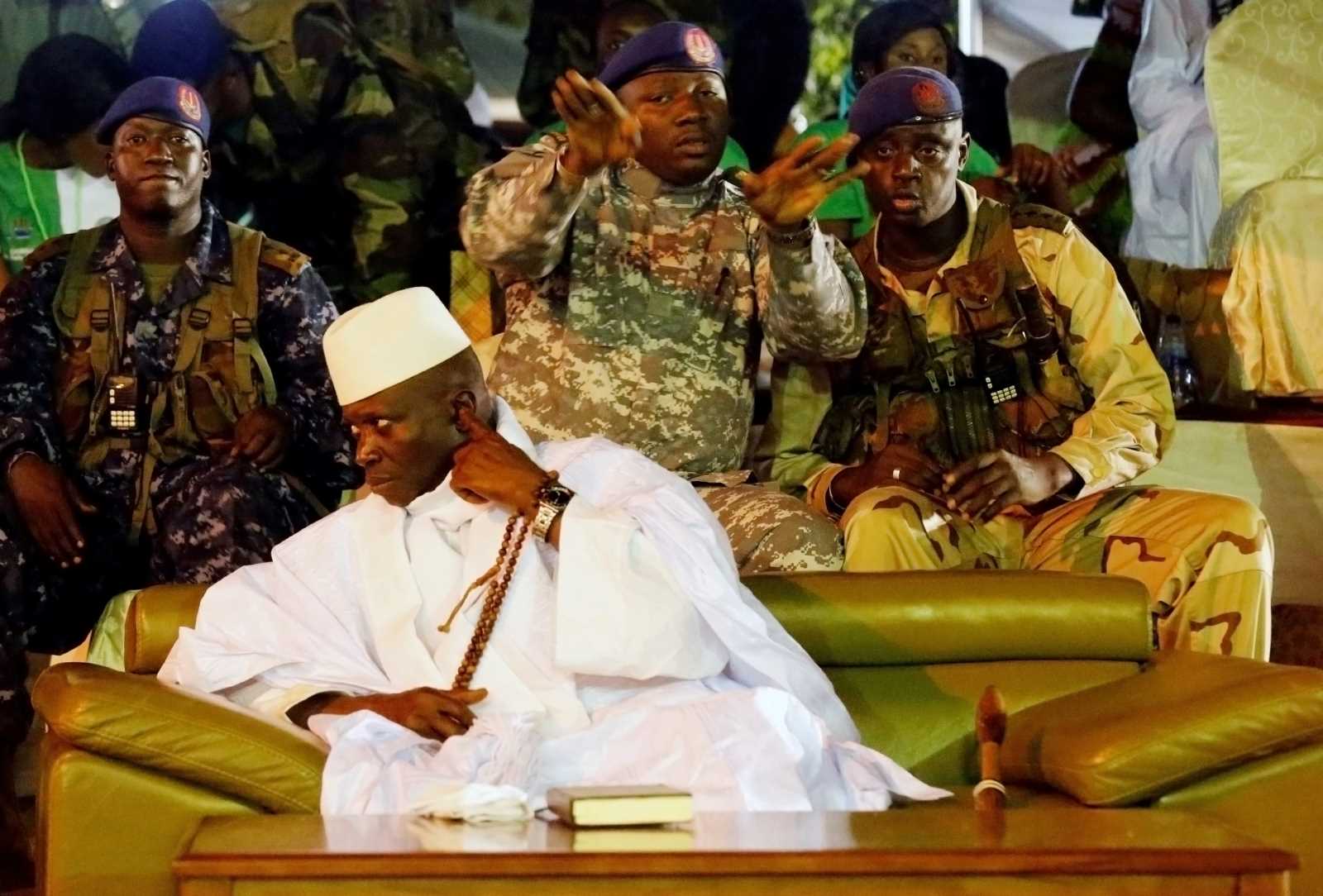

Viele der heutigen afrikanischen Staatschef*innen, die sich durch Korruption bereichern und auf die Stiefel und Waffen ihres Militärs angewiesen sind, führen weiterhin Krieg gegen Andersdenkende und vernachlässigen, was für nachhaltige Entwicklung notwendig wäre. Sie sehen nach wie vor keine Notwendigkeit, die vorkoloniale Zivilkultur in eine aktive, partizipative Zivilgesellschaft zu transformieren, die den nationalstaatlichen Systemen entspricht, die nach der Unabhängigkeit eingeführt wurden. Stattdessen behalten sie deren Strukturen bei, ignorieren aber die Essenz des Nationalstaats – eine Anomalie, die es ihnen erlaubt, ihre Macht zu missbrauchen und die Bevölkerung ungestraft zu unterdrücken.

Baba G. Jallow war der erste Roger D. Fisher Fellow für Verhandlungsführung und Konfliktlösung an der juristischen Fakultät der Harvard University (2023–2024) und ehemaliger Exekutivsekretär der gambischen Wahrheits-, Versöhnungs- und Wiedergutmachungskommission (TRRC).

gallehb@gmail.com