Extreme Rechte

Wie die extreme Rechte die Meme-Kultur strategisch nutzt

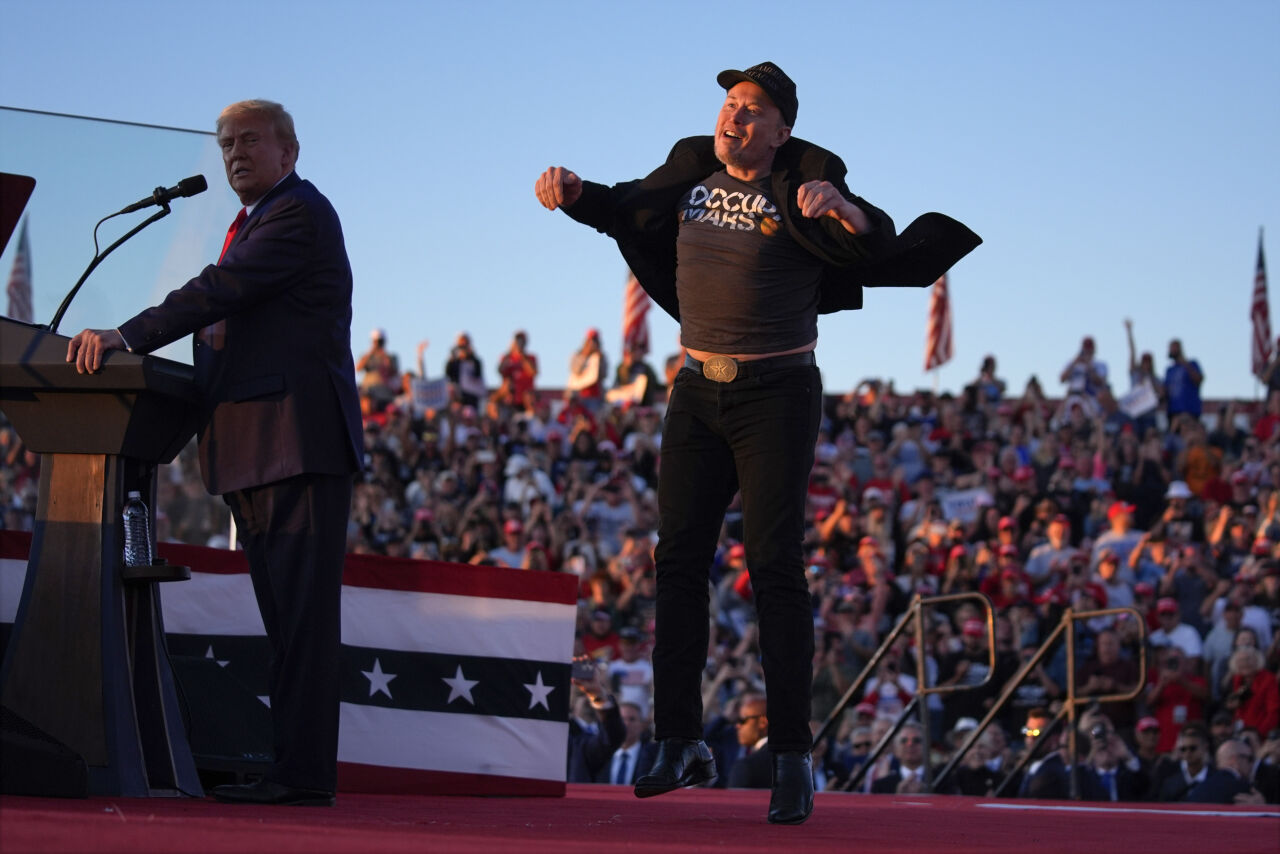

Es geschah im Januar 2025, während der feierlichen Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump: Bei seiner Feierrede machte Trumps Freund und Berater Elon Musk eine Geste, die dem Hitlergruß zumindest sehr ähnlich war – und löste damit eine hitzige Debatte im Internet aus. Die einen warfen ihm vor, bewusst den rechtsextremen Nazi-Gruß gemacht zu haben, was andere als Fehlinterpretation abtaten. Musk reagierte mit einer Reihe von Wortspielen zu prominenten Nationalsozialisten, was die Diskussion nur noch weiter anheizte.

Etwa zur gleichen Zeit führten in Deutschland die Mitglieder der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) den Slogan „Alice für Deutschland“ ein, mit dem sie für ihre Spitzenkandidatin Alice Weidel warben. Dieser Wahlspruch hat eine beunruhigende Ähnlichkeit mit dem nationalsozialistischen SA-Slogan „Alles für Deutschland“, was darauf hindeutet, dass hier bewusst nationalistische Gefühle geweckt werden sollen.

In Frankreich ging der mit künstlicher Intelligenz generierte Song „Je partirai pas“ („Ich gehe nicht“) auf TikTok viral, der mit rechtsextremen Botschaften gegen Migration gespickt ist. Über einen Videoclip, in dem jemand gegen Abschiebungen protestiert, wurden sanfte Melodien und harsche, fremdenfeindliche Texte gelegt. Der Clip wurde zur inoffiziellen Wahlkampfhymne von Jordan Bardella, dem Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei „Rassemblement National“ aus Frankreich. Bardella hat auf TikTok mehr als 2 Millionen Follower*innen.

Auf jeden dieser Vorfälle folgte eine vorhersehbare Reaktionskette: Empörung, Leugnung und dann Ablenkung. Musk tat die Kritik an seiner Geste als humorlose Überreaktion ab. AfD-Anhänger behaupteten, die Nazi-Anspielung in ihrem Slogan sei reiner Zufall. Das Lied „Je partirai pas“ wurde als kulturelle Adaption und nicht als Propaganda dargestellt. Betrachtet man diese Fälle jedoch zusammen, ergibt sich ein klares Muster: Humor und Ironie werden von der extremen Rechten strategisch eingesetzt.

Tabubruch durch Lachen

Rechtsextreme Bewegungen wissen seit Langem, dass Tabubrüche Aufmerksamkeit erregen und gesellschaftliche Normen verändern können. Im digitalen Zeitalter ist Humor zu einem wichtigen Teil dieser Strategie geworden. Witze dienen als Schutzschild: Bei Kritik und Gegenwind können die Urheber*innen einfach behaupten, es sei „nur ein Scherz“ gewesen. Diese Taktik nennt man „Edgelording“: Unter dem Deckmantel des Humors werden provokante, grenzüberschreitende oder beleidigende Aussagen gemacht, was extreme Argumente verbreitet und legitimiert. Das Beispiel Elon Musks zeigt, wie selbst prominente Persönlichkeiten diese Taktik nutzen.

Zuletzt sind explizite Hassparolen als „Witze“ getarnt vielerorts wieder salonfähig geworden. Ein Paradebeispiel dafür ist der umgedichtete Refrain des Gigi d’Agostino Eurodance-Hits „L’Amour Toujours“, der ab Ende 2023 auf TikTok kursierte. Im Mai ging ein Video viral, das eine Gruppe junger, gut situierter Partygänger auf Sylt zeigte, wie sie die Parole „Ausländer raus, Deutschland den Deutschen“ dazu skandierte. Das Video löste eine Welle der Empörung aus. Dennoch hatte der Vorfall keineswegs eine abschreckende Wirkung, im Gegenteil: Er befeuerte die Meme-gewordene rassistische Parole nur weiter. Der Slogan stammt aus der Neonazi-Szene der 90er-Jahre, er wurde seiner historischen Bedeutung beraubt und in einen Mitmachwitz verwandelt – offener Rassismus als unterhaltsamer Social-Media-Clip. Der „Sommerhit“, wie manche Medien titelten, lief auf Volksfesten und Partys. Humor kann Rassismus in Normalität verwandeln: Hassrede wird weniger drastisch wahrgenommen, wenn sie lustig ist.

Diese Normalisierung von Hass durch Humor ist nicht auf Deutschland beschränkt. In Indien verbreiten hindu-nationalistische Gruppen Memes, um auf WhatsApp anti-muslimische Stimmungen zu normalisieren und exkludierende Politik als harmlose Satire zu tarnen. Politische Parodielieder, die Oppositionsführer verspotten und gleichzeitig Premierminister Narendra Modi glorifizieren, spielen eine zentrale Rolle bei der Etablierung nationalistischer Rhetorik.

In Brasilien setzt der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro selbst Humor gezielt als Schutzschild ein. Ein Beispiel ist sein berüchtigter „golden shower“-Tweet, mit dem er sich über LGBTQ+-Rechte und linke Kulturbewegungen lustig machte. Ähnlich wie beim deutschen Eurodance-Remix-Skandal wandeln auch Bolsonaros Anhänger*innen populäre Songs in rechtsextreme Hymnen um und nutzen Unterhaltung, um extremistische Narrative zu verbreiten. Indem sie Rassismus in Humor kleiden, erschweren extremistische Gruppen es Kritiker*innen, deren Bigotterie wirksam anzuprangern, ohne übermäßig sensibel oder humorlos zu wirken.

Metapolitik: Erst die Kultur, dann die Politik

Es ist kein Zufall, dass die extreme Rechte ihre radikalen Ideen so erfolgreich durch Humor verbreitet. Dahinter steht das Konzept der „Metapolitik“, das die europäische extreme Rechte der Nachkriegszeit unter Rückgriff auf die Ideen des marxistischen Philosophen Antonio Gramsci entwickelte. Metapolitik zielt darauf ab, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen – durch Sprache, Bildung und (Pop)-Kultur – und darüber neu zu definieren, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Neurechte Denker wie Alain de Benoist in Frankreich, Armin Mohler und Götz Kubitschek in Deutschland wollten eine rechtsextreme Ideologie schaffen, die sich vom gewalttätigen Neonazismus distanzierte und gleichzeitig nationalistisches und fremdenfeindliches Gedankengut verbreitete. Durch Metapolitik wollten sie die Kontrolle über die Herzen und Köpfe der Menschen erlangen.

Auch heute versuchen rechtsextreme Aktivist*innen, die öffentliche Debatte und Kultur zu beeinflussen. Im digitalen Zeitalter ist Humor dafür zentral. Von europäischen Identitären bis hin zu Trollen wie Milo Yiannopulous, einem ehemaligen Redakteur der rechtsextremen „Breitbart News“, oder Andrew Anglin, dem Gründer und Herausgeber der neonazistischen Website „Daily Stormer“ – sie alle haben sich die Internetkultur zu eigen gemacht, um ihre Ideologie zu verbreiten.

„Rassistische Verunglimpfungen [...] sollten scherzhaft daherkommen – wie ein rassistischer Witz, über den jeder lacht, weil er wahr ist“, schreibt Andrew Anglin in seinem Artikel „A Normie‘s Guide to the Alt Right“. Memes, Slogans und Ironie machen extremes Gedankengut attraktiver. Sie animieren Menschen dazu, mitzulachen und weiterzuverbreiten – selbst dann, wenn sie der Aussage nicht gänzlich zustimmen. Mit der Zeit verschiebt sich so das Overton-Fenster: das Set an Aussagen und Ideen, die als gesellschaftlich akzeptabel angesehen werden.

Digitale Popkultur und Viralität

Die Social-Media-Plattformen haben den Erfolg dieser Strategie noch verstärkt. Wenn Memes viral gehen, verbreitet sich deren Botschaft weit über das ursprüngliche Publikum hinaus. Je öfter eine Aussage wiederholt wird – sei es im Scherz, aus Empörung oder als beiläufige Erwähnung –, desto stärker wird sie Teil der Digitalkultur. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die reale Welt: Viele der jungen Leute, die auf Sylt rassistische Parolen sangen, würden sich selbst wohl nicht als Extremist*innen bezeichnen. Dennoch waren sie Teil einer Kultur des „Spaßrassismus“, die in den sozialen Medien gezielt kultiviert wird. Gleiches gilt für diejenigen, die beiläufig rechtsextremen Humor teilen und ihn für harmlos halten. Was als schräger Witz beginnt, kann sich zu einer ideologischen Überzeugung entwickeln.

Memes, Slogans und andere Formen der digitalen Popkultur dienen häufig als Experimentierfeld für extremistisches Gedankengut. Ziel ist es, radikale Inhalte auf eine Art und Weise zu verbreiten, die locker und akzeptabel erscheint. Wenn rassistische Stereotype immer wiederholt werden, auch wenn es „im Scherz“ geschieht, bestätigt dies letztlich die Stereotype. Die große Reichweite kontroverser Memes auf TikTok, Telegram und X zeigt, wie schnell sich extremistische Inhalte verbreiten können, wenn sie in Ironie verpackt werden.

In unserer vernetzten Welt bleiben solche Inhalte nicht im Internet, sondern werden offline wirksam. Auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) 2025 in Washington überreichte Argentiniens Präsident Javier Milei Elon Musk seine „Kettensäge gegen die Bürokratie“. Nachdem er Mileis ikonische Wahlkampfgeste – das Schwingen der Kettensäge – nachgeahmt hatte, rief Musk aus: „I am become meme.“ – „Ich bin ein Meme geworden.“

Der rechte Comedy-Komplex

Humor und Politik waren schon immer eng miteinander verbunden, aber heute verschwimmen die Grenzen zwischen Scherz und ernsthaften politischen Botschaften zunehmend. Tricksterähnliches Verhalten, bei dem Ironie, Trolling und Schadenfreude die politische Debatte ersetzen, verändert die Art und Weise, wie Politik funktioniert.

Die Forscher Matt Sienkiewicz und Nick Marx schreiben von der Entstehung eines „rechten Comedy-Komplexes“, in dem reaktionäre Stand-up-Comedians, satirische Websites und Podcasts gemeinsam die Grenzen des Sagbaren erweitern. Sie verändern Politik auf mindestens zwei Arten: Erstens mobilisieren sie Menschen, denn Ironie animiert mitzumachen. Und zweitens verschieben sie die Grenzen dessen, was öffentlich gesagt werden kann, ohne dass es zu einem Aufschrei kommt. Der Wissenschaftler Raúl Pérez enthüllt in „The souls of white jokes“ diese bösartige Seite des Humors. Wenn Hass in Satire, Fremdenfeindlichkeit in Ironie und Faschismus in Witze verpackt werden, kann die Gesellschaft nicht mehr wirksam darauf reagieren.

Was nun – was tun?

Empörung reicht nicht, wenn man rechtsextremem Humor begegnen will. Moralische Entrüstung kann Rechtsextremen sogar in die Hände spielen – so können sie sich als Opfer und Rebellen aufspielen. Wichtig sind stattdessen Medienkompetenz, strategische Gegenrede und Plattformregulierung:

- Das Online-Publikum, insbesondere junge Menschen, muss darüber aufgeklärt werden, dass Humor und Memes strategisch politisch genutzt werden.

- Gegen-Memes und Satire können die Absurdität extremistischer Botschaften aufdecken und lächerlich machen.

- Medienunternehmen müssen anerkennen, dass ihre Algorithmen schädliche Inhalte verbreiten, und Maßnahmen ergreifen, um extremistische Netzwerke zu zerschlagen. Die kürzlich von den großen Social-Media-Unternehmen angekündigten Schritte – etwa, dass Meta die Zusammenarbeit mit Faktencheck-Teams einstellt – gehen jedoch genau in die entgegengesetzte Richtung.

Humor in der Politik lotet aus, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Denn Witze sind nie nur Witze – sie prägen die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, und manchmal verändern sie sie auch. Rechtsextreme Akteure nutzen Humor, um ihre Agenda voranzutreiben. Deshalb ist es wichtig, wachsam zu bleiben und nicht nur den Inhalt von Witzen zu hinterfragen, sondern auch die Absicht, die dahintersteckt. Nur so können wir verhindern, dass Humor zum Deckmantel für Hass und Intoleranz wird.

Ein Teil der Forschung, die zu diesem Artikel geführt hat, wird von der Europäischen Union finanziert (nojoke.net). Die Ansichten und Meinungen, die in diesem Artikel geäußert werden, sind jedoch ausschließlich die unseren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden. Diese Arbeit wird durch den ERC Grant 101040059 (NoJoke) unterstützt.

Quellen

Göpfert, M., 2022: On dictators and clowns. Anthropology Today 38 (3): 22–24.

https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8322.12729

N’Guessan, K., 2024: Only playing? Ethnographic perspectives on ludic fascism in Germany

https://www.ifeas.uni-mainz.de/files/2024/09/AP-209_NGuessan_Only-Playing.pdf

Pérez, R., 2022: The souls of white jokes. How racist humor fuels White Supremacy. Stanford University Press.

Sienkiewicz, M. und Marx, N., 2022: That’s not funny: How the right makes comedy work for them.

Mirco Göpfert ist Professor für Sozial- und Kulturanthropologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

goepfert@em.uni-frankfurt.de

Konstanze N’Guessan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethnologie und Afrikastudien an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.

nguessan@uni-mainz.de