Rechtsextremismus

Geheimnisse der globalen Oligarchie

Auf rund 200 Seiten schildert dieses kurze Buch, wie Steueroasen einer kleinen globalen Elite superreicher Menschen ermöglichen, ihre wirtschaftliche Macht geheim zu halten. Es geht um viel mehr als Steuervermeidung, wie die Soziologie-Professorin der angesehenen Privathochschule Dartmouth College in New Hampshire klarstellt. Harrington betont, Offshore-Finanzzentren erlaubten es Nutzenden, grundsätzlich Gesetze und Bestimmungen anderer Länder zu umgehen. Die entsprechenden illegitimen Geldflüsse schaden nicht nur Entwicklungsländern, sondern auch den wohlhabenden Demokratien, die wir für fest etabliert halten.

Reiche Menschen nutzen für ihre Wirtschaftstätigkeit anonyme Briefkastenfirmen und Stiftungen. Sie entkommen so Gerichten und Staatsanwälten souveräner Staaten. Solche Finanzparadiese liegen, wie Harrington ausführt, auch nicht unbedingt in ausländischen Märkten. Dank strenger Geheimhaltungsregeln und zugleich laxer Aufsicht dienen in den USA beispielsweise Delaware und South Dakota und in der EU Luxemburg diesen Zwecken.

Das Offshore-System begrenzt also nicht nur die Staatseinnahmen anderer Rechtsräume. Es unterminiert auch den marktwirtschaftlichen Wettbewerb, denn es erlaubt skrupellosen, profitmaximierenden Akteur*innen, mit minimalem Risiko gefährliche und juristisch fragwürdige Chancen zu ergreifen. Briefkastenfirmen investieren beispielsweise in destruktiven Bergbau, der die Umwelt schädigt, traditionelle Eigentumsrechte verletzt und Arbeitskräfte skrupellos ausbeutet. Im Erfolgsfall fließen hohe Gewinne. Gibt es aber Probleme, haftet niemand.

Keine Rücksicht auf das Gemeinwohl

Harrington schreibt, das Offshore-System habe ein kleines globales Oligarchentum hervorgebracht, dessen Mitglieder sich ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl zu allem, was ihnen in den Sinn kommt, berechtigt fühlen. Umweltschutz, Arbeitsrechte oder Chancengleichheit sind ihnen egal. Ihre libertäre Ideologie besagt, dass Menschen alles zusteht, was sie kaufen können, und dass ihre Freiheit verletzt wird, wenn Staaten rechtliche Grenzen setzen. Diese Leute wollen absolute Freiheit für sich selbst und autoritäre Herrschaft für alle anderen, warnt Harrington.

Aus oligarchischer Sicht ist schon die bloße Frage, woher ihr Geld denn stammt, ein Eingriff in fundamentale Freiheitsrechte. Dieses Denken verwischt die Grenzen zwischen kriminellem Handeln und legitimer Wirtschaftstätigkeit. Es passt für Harrington ins Bild, dass auch das organisierte Verbrechen (mit Drogenhandel und Waffenschmuggel zum Beispiel) von der Geheimhaltung in Steueroasen profitiert. Das Geschäftsmodell von Finanzparadiesen sei nun mal, der zahlungsfähigen Klientel den Bruch staatlicher Gesetze zu ermöglichen.

Es ist der Sozialwissenschaftlerin zufolge auch kein Zufall, dass rechte politische Kräfte wie die deutsche AfD oder seinerzeit die britische Brexit Campaign Schlagzeilen mit anonymen Spenden aus Steueroasen gemacht haben. Die Rechtsextremen versprechen gern, globalen Druck von ihrer Nation zu nehmen, aber ihre Politik zielt typischerweise auf weniger Regulierung und weniger Umverteilung ab. Sie thematisieren nicht, dass reiche Menschen Steuerrecht und andere Gesetze umgehen und so die Ungleichheit größer werden lassen. Stattdessen hetzen die Rechten gegen Minderheiten und spalten ihre jeweilige Gesellschaft.

Globale Aristokratie bleibt überwiegend anonym

Harrington sieht Parallelen zum Feudalismus. Wie seinerzeit der Adel denke die oligarchische globale Elite, sie stehe über den Gesetzen, die für alle anderen gelten. Der Soziologin zufolge gibt es aber einen großen Unterschied. Während die Aristokratie der Vergangenheit allen bekannt war und sich folglich in gewissem Maß dem Gemeinwohl verpflichtet fühlte, bleiben die heutigen Plutokraten überwiegend im Verborgenen. Sie machen sich keine Sorgen um ihre Legitimation, erwarten aber von allen Dankbarkeit – unter anderem für die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Tatsächlich agieren sie aber parasitisch, wie Harrington ausführt. Sie vermeiden Steuern, leisten also keinen Beitrag zu Aufbau und Unterhalt der gesellschaftlichen Strukturen, von denen ihre Wirtschaftstätigkeit abhängt. Diese Last tragen Mittel- und Unterschichten. Selbst in den Steueroasen profitiert meist nur eine kleine Minderheit der Menschen von den umfangreichen Finanzdienstleistungen, wie Harrington betont. Diese Rechtsräume litten oft unter Korruption und Verbrechen, böten aber kaum Aufstiegschancen.

Harringtons leicht verständliches Buch behandelt viele interessante Aspekte. Unter anderem beleuchtet sie, wie russische Oligarchen zu Vorreitern wurden, welche entscheidende Rolle private Vermögensverwalter spielen und warum die meisten heutigen Steueroasen während der Entkolonialisierung des britischen Empires entstanden sind.

Freiheit für wenige zulasten der Nachhaltigkeit

Harringtons beunruhigendste Botschaft ist aber vielleicht, dass Offshore-Zentren es zu einer Art Statussymbol gemacht haben, Steuern zu vermeiden und sonstige Gesetze zu umgehen. Das libertäre Narrativ, dem zufolge keinerlei Eingriff ins Marktgeschehen mit Freiheit vereinbar ist, prägt inzwischen öffentliche Debatten. Es diskreditiert systematisch staatliches Handeln. Dabei hängt echte Marktdynamik von Rechtsstaatlichkeit, gesellschaftlicher Transparenz und kompetenter Aufsicht ab. Weil freie Märkte derlei nicht selbst produzieren, benötigen sie staatliche Einbettung.

Zugleich erfordert Nachhaltigkeit auch kompetentes Staatshandeln, das ohne ausreichende Staatseinnahmen nicht möglich ist. Entsprechend destabilisieren illegitime Finanzströme Nationalstaaten und die internationale Gemeinschaft. Aus Harringtons Perspektive ist das Offshore-System die Basis des Aufstands des Geldadels gegen die Gleichheit vor dem Gesetz.

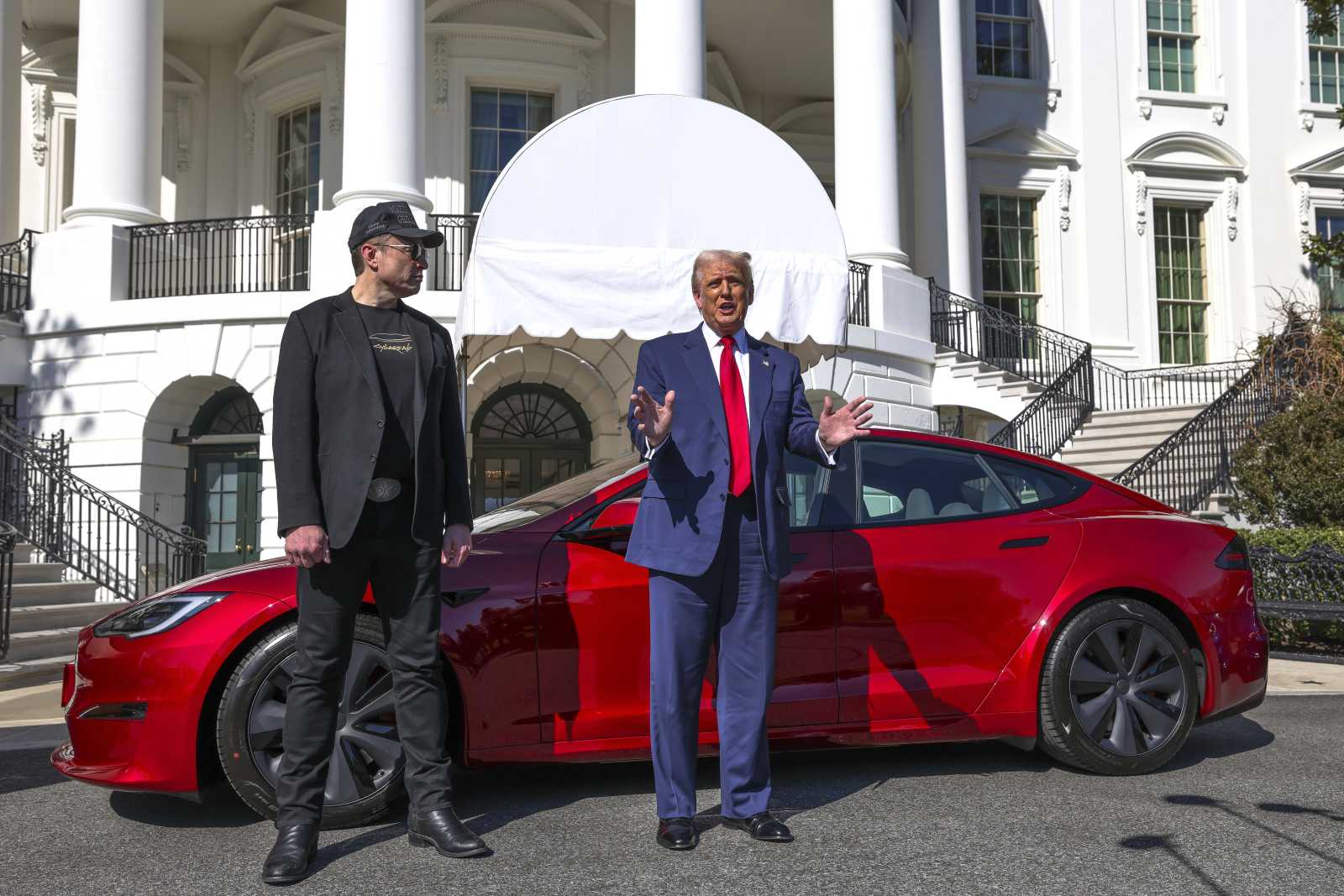

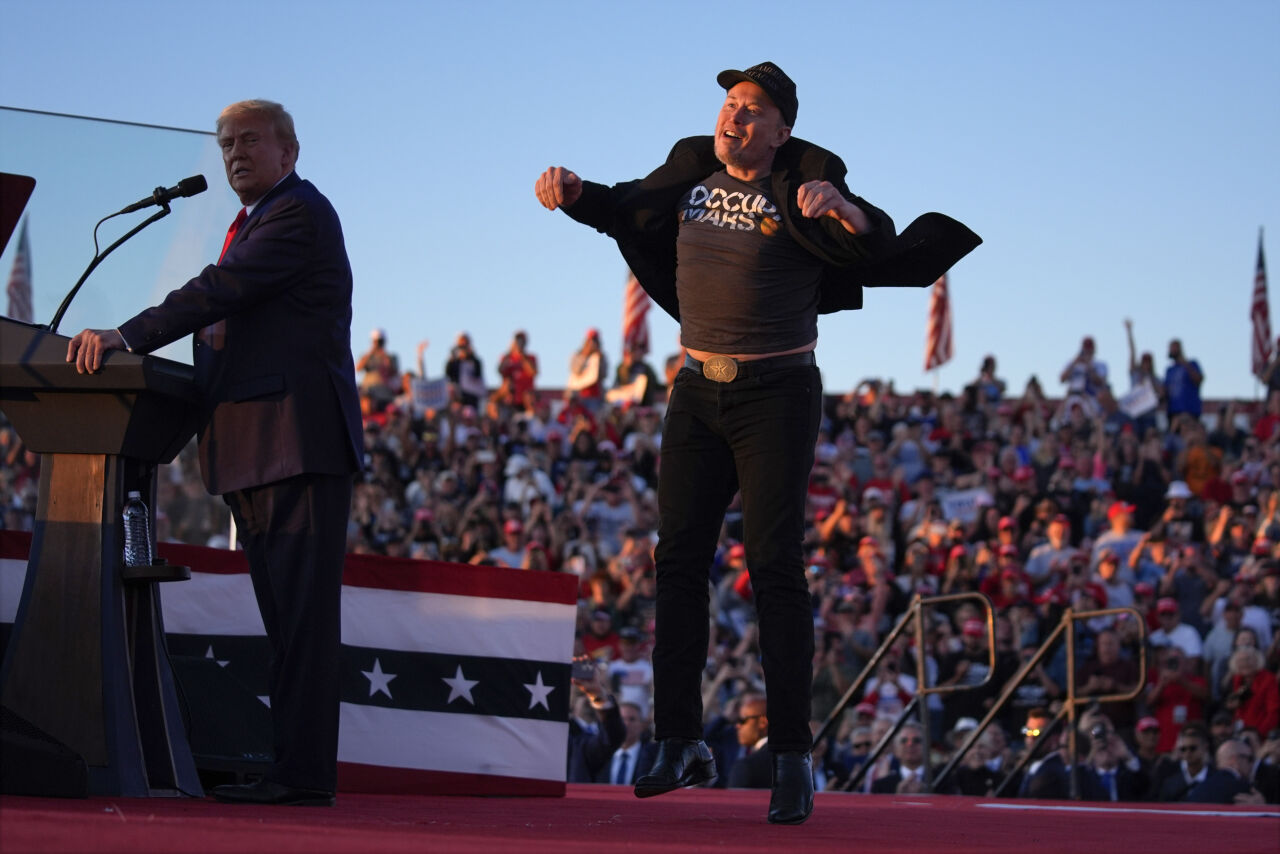

Libertäre Ideologie führt letztlich zu Kleptokratie. Staatliche Dienste werden am Ende an die Höchstbietenden versteigert, die auf diese Weise ihre Privilegien sichern und alle anderen marginalisieren. Donald Trump und Elon Musk arbeiten zurzeit daran, solch ein System in den USA aufzubauen. Diesem Zweck dient es, dass sie Behörden schwächen, die Rechtsstaatlichkeit unterminieren und die Redefreiheit angreifen.

Buch

Harrington, B., 2024: Offshore – Wie Vermögensverwalter Reichtum tarnen und einen neuen Kolonialismus schaffen. Frankfurt am Main/New York, Campus.

Englisches Original: Harrington, B., 2024: Offshore – Stealth wealth and the new colonialism. New York City, W.W. Norton.

Hans Dembowski ist ehemaliger Chefredakteur von E+Z.

euz.editor@dandc.eu