Unsere Sicht

Integration ist Gemeinschaftsaufgabe

Internationale Migration ist die große Ausnahme. Das mag überraschend klingen angesichts der Lautstärke der Debatte in vielen Teilen der Welt. Aber mehr als 96 Prozent der Weltbevölkerung leben laut Internationaler Organisation für Migration (IOM) in ihrem Geburtsland. Der Großteil der internationalen Migration geschieht zudem sicher und regulär. Meistens handelt es sich um Menschen, die in einem anderen Land Arbeit finden möchten.

Andere müssen fliehen – vor bewaffneten Konflikten, aber auch vor Naturkatastrophen wie Fluten oder Dürren, befördert durch die Klimakrise. Ihre Zahl ist zuletzt Jahr für Jahr gewachsen, von knapp 88 Millionen im Jahr 2020 auf etwa 130 Millionen im Jahr 2024, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR berichtet. Knapp die Hälfte sind Binnenvertriebene.

Wenn Migrant*innen in einer Aufnahmegesellschaft Arbeit finden, Steuern zahlen und am sozialen Leben teilhaben, profitieren alle. Integration ist aber auch Aufgabe aller: Sowohl Migrant*innen als auch Aufnahmegesellschaften müssen ihren Teil dazu beitragen. Wer neu ankommt, benötigt Zugang zu grundlegender Infrastruktur wie Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Arbeit. Oft ist zunächst besondere Unterstützung nötig, etwa wenn Geflüchtete Traumata verarbeiten müssen. Bei alldem sollten Staat und Bürger*innen Ankommenden unter die Arme greifen.

Damit Integration gelingt, müssen natürlich auch die Migrant*innen bereit sein, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Statistische Erhebungen in Deutschland zeigen für Geflüchtete, dass dies bei den meisten der Fall ist: Acht Jahre nach ihrem Zuzug haben es mehr als zwei Drittel in die Erwerbstätigkeit geschafft – und das, obwohl sie sich aufgrund der persönlichen Folgen von Krieg und Verfolgung häufig langsamer in den Arbeitsmarkt integrieren als andere Migrant*innen.

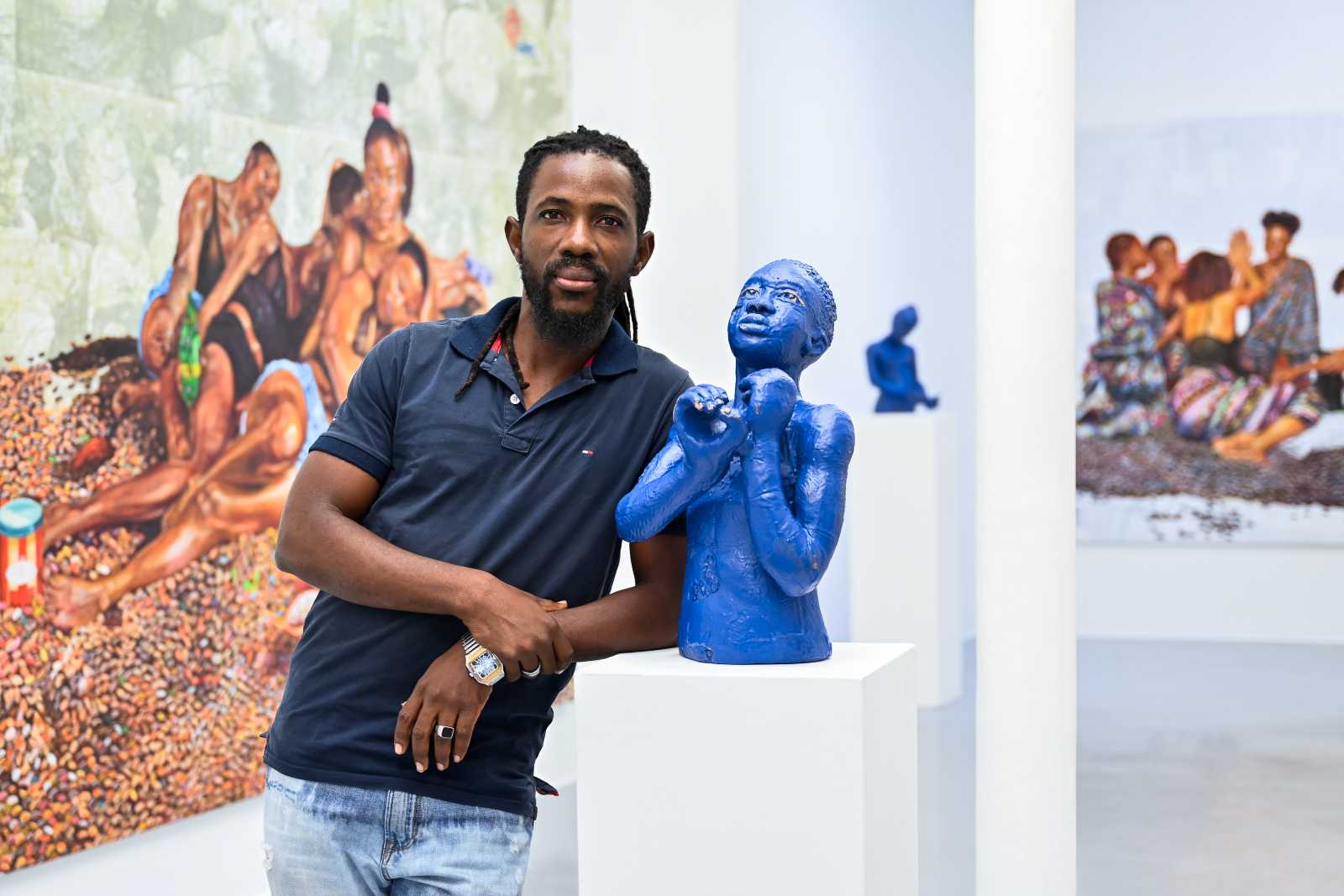

Wie sehr sich Investitionen in Integration lohnen können, belegen unzählige Beispiele. Eines der prominentesten aus Deutschland ist das der BioNTech-Pioniere Uğur Şahin und Özlem Türeci, die als Kinder aus der Türkei migriert sind. Nicht nur in Deutschland würden ohne Arbeitskräfte mit Einwanderungsgeschichte ganze Branchen in sich zusammenbrechen, etwa in den Bereichen Pflege, Bau, Verkehr und Gastronomie.

Die Migrationsdebatte kippt

Konservativen bis rechtsextremen Kräften in Europa, Nordamerika und anderswo ist es aber zuletzt gelungen, die Debatte zu verschieben – in Richtung Ablehnung, Ausgrenzung und Angst. Das beeinflusst nicht nur Integration negativ, sondern sogar Asylentscheidungen. Für Deutschland hat eine Studie gezeigt: In Regionen, in denen die Bevölkerung skeptisch gegenüber der Einwanderung von Ausländer*innen eingestellt ist, ist deren individuelle Chance geringer, Asylschutz zu erhalten. Das ist inakzeptabel. Schutzentscheidungen sollten von der Situation im Herkunftsland und der Glaubwürdigkeit des Antrags abhängen.

Wird Migration vor allem als Problem begriffen und nicht als Chance, schadet das nicht nur den Migrant*innen, sondern auch den Aufnahmegesellschaften. Insbesondere alternde Volkswirtschaften wie die deutsche sind auf Zuwanderung angewiesen, um Wohlstand zu sichern. Wir brauchen also weniger Angst und Ressentiments in der Migrationsdebatte und stattdessen mehr Verständigung darüber, wie Integration wirklich gelingt.

Jörg Döbereiner ist Chef vom Dienst von E+Z.

euz.editor@dandc.eu