Friedenssicherung

„Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum schaffen“

Im Hinblick auf wirtschaftliche Möglichkeiten und natürliche Ressourcen ist Afrika eine Schlüsselregion. Aus diesem Grund argumentieren viele, dass militärisches Engagement von Seiten der USA, EU und China zunehmen wird. Stellt das eine wichtige Unterstützung dar, beispielsweise für den Fall Westafrika?

Ich denke, dass nicht jeder Eingriff dieser Art tatsächlich „sinnvoll“ ist. Nichtkinetische Unterstützung – das ist eine Unterstützung, die kein sofortiges militärisches Engagement vorsieht, sondern eher darauf angelegt ist, eine positive Umgebung für Frieden und Stabilität zu schaffen – war bislang von großer Bedeutung. Trotzdem muss man sagen: Meistens orientiert sich die Hilfe an den Interessen der Geber. Die USA, EU und China sind vor allem wegen des Öls und anderer natürlicher Ressourcen in Afrika. Allerdings haben die EU und die USA auch wichtige finanzielle und logistische Unterstützung bei der regionalen Konfliktbewältigung, der Friedenssicherung und dem „Capacity Building“ geleistet.

In diesem Monat wird das US Africa Command (AFRICOM) voll einsatzbereit sein. Was erwarten Sie von dieser neuen Einrichtung des US-Militärs?

Die Debatte über AFRICOM ist noch lange nicht beendet. Es wird behauptet, das Kommando habe in erster Linie keine militärischen Motive. Wenn das der Fall ist, dann ist AFRICOM willkommen. Aber was passiert, wenn AFRICOM irgendwann afrikanischen Interessen im Weg steht? Wenn aber das Mandat von AFRICOM nichtkinetisch ausgerichtet ist, dann könnte es meiner Meinung nach Frieden und Sicherheit, Wirtschaftswachstum und Entwicklung in Afrika fördern.

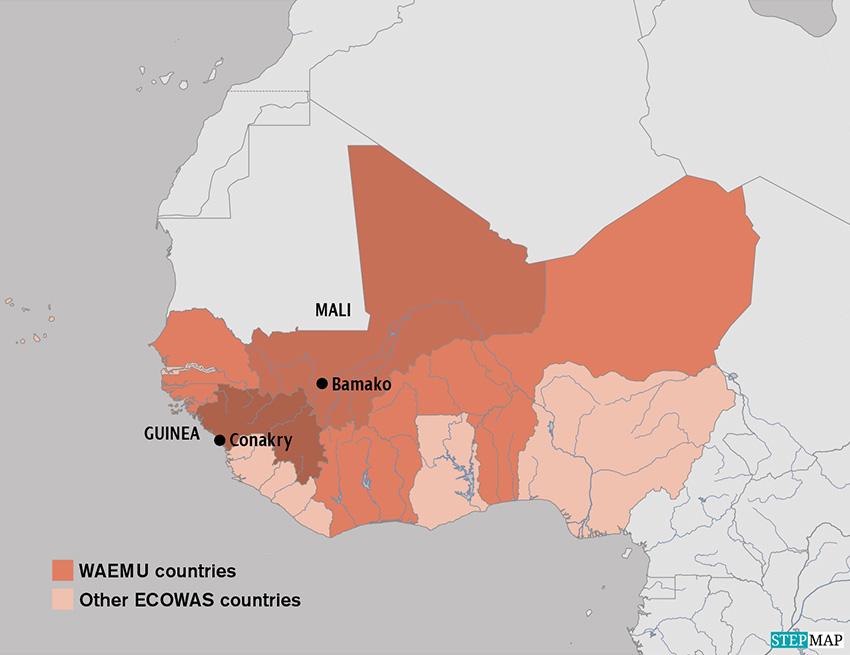

Sie haben viele Jahre für ECOWAS, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, gearbeitet. Spätestens seit ECOMOG (die ECOWAS Monitoring Group) als erste in den liberianischen Bürgerkrieg intervenierte, beschäftigte sich ECOWAS mit Sicherheitsfragen. Welche Herausforderungen gibt es heute?

ECOWAS hat in Liberia, Sierra Leone, Guinea Bissau und in der Elfenbeinküste mit interveniert – mit mäßigem Erfolg. Doch diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, eine beständige institutionelle Sicherheitsstruktur aufzubauen. Westafrikanische Führer haben aus den Herausforderungen und Fehlschlägen der verschiedenen ECOMOG-Einsätze gelernt. Sie haben erkannt, dass man die wirtschaftliche Entwicklung nicht vorantreiben kann, ohne Sicherheitsfragen anzugehen. 1999 verabschiedeten sie ein Protokoll zu Mechanismen der Konfliktprävention, dem Konfliktmanagement und der Friedenssicherung. Dieses Abkommen gilt als Meilenstein. Im Vergleich zu anderen afrikanischen Regionen sind die Rahmenbedingungen der ECOWAS Stand-by Force die am fortgeschrittensten. Die durch ECOMOG-Operationen gewonnenen Erfahrungen sind also ohne Zweifel ein gutes Beispiel für die Konfliktprävention der Afrikanischen Union (AU).

Warum sind Sie so sicher?

ECOMOG-Einsätze haben große Akzeptanz in Afrika, was friedenserhaltende und auch friedensschaffende Maßnahmen anbelangt. Andere regionale Organisationen wie die Maghreb Union, Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC), Ostafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (EADC) und COMESA (Gemeinsamer Markt für das Östliche und Südliche Afrika) können da von uns lernen. Ursprünglich wurde ECOWAS 1975 gegründet, um die wirtschaftliche Entwicklung und Integration Westafrikas voranzutreiben. In den frühen 1990ern wurde allerdings klar, dass sich ECOWAS auch im Konfliktmanagement engagieren muss, um dieses eigentliche Ziel zu erreichen. In Liberia und Sierra Leone hat ECOMOG seine Lektion gelernt und seine Verfahrensweise entsprechend weiterentwickelt.

Bedrohen nicht paramilitärische Gruppen, die sich entlang von ethnischen Linien organisieren, den Frieden Westafrikas?

Frieden und Sicherheit kann mit Demokratie und guter Regierungsführung, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Integrität und einem guten Wirtschaftsmanagement erreicht werden. Noch wichtiger ist, dass wir eine zukunftsorientierte politische Führung brauchen. Sie soll verschiedene ethnische Gruppen mit Hilfe einer gemeinsamen Moral und einem gemeinsamen Entwicklungsethos so organisieren, dass sie lieber gegenüber dem Nationalstaat loyal sind als dem Klan oder der ethnischen Gruppe. Dafür ist eine umfassende Entwicklung nötig. Ausgrenzung und Klientelismus müssen vermieden werden. Stattdessen kann die Dezentralisierung von Macht Frieden und Stabilität fördern.

Würden Regierungen in Subsahara-Afrika mehr UN-Engagement in Sicherheitsbelangen akzeptieren?

Leider fehlen der AU die finanziellen und logistischen Mittel, um effektiv in internen Konflikten zu intervenieren. Darfur und Somalia zeigen dies ganz deutlich. Deshalb wird das Engagement der UN geschätzt. Die Konflikte in Liberia oder Sierra Leone, Kongo und Darfur haben gezeigt, dass mehr Engagement willkommen ist. Es hilft dabei, das Vertrauen der lokalen Bevölkerung wieder zu stärken. Außerdem scheint es, als ob die Zeiten der antagonistischen Beziehung zwischen der UN und regionalen Organisationen vorbei sind. 2001 wurde zum Beispiel das UN Office for West Africa (UNOWA) in Dakar im Senegal errichtet. Es hat das Mandat, die Kapazitäten von ECOWAS zur Friedenssicherung und Wahlbeobachtung in Kooperation mit der Zivilgesellschaft zu stärken.

Manche behaupten, dass wir Anfang des Jahres in Kenia die erfolgreiche Umsetzung des UN-Prinzips „Schutzverantwortung/R2P“ gesehen haben. Würden Sie dem zustimmen?

Ja, die AU-Initiative war ein Erfolg. Der ehemalige UN-Generalsekretär H.E. Kofi Annan konnte vermitteln: Ein Abkommen zur Machtteilung wurde unterzeichnet, Raila Odinga zum Premierminister berufen und die Gewalt konnte beendet werden. Erinnern Sie sich an frühere Krisen in Afrika – zum Beispiel den Beginn des Bürgerkriegs in Liberia 1989 oder die Tragödie in Ruanda 1994. Dort haben internationale Organisationen leider nicht interveniert, was zu einem Desaster führte. Die Menschen in Afrika waren deshalb sehr erleichtert, als die AU und die internationale Gemeinschaft in Kenia intervenierte, nachdem dort Gewalt ausgebrochen war. Es war das Verdienst der AU, dass vermittelt werden konnte. Wie sich die UN, das Commonwealth und andere regionale Organisationen hinter die AU stellten, war ebenfalls sehr ermutigend. Offenbar fühlte man sich dem Prinzip der Schutzverantwortung (R2P) verpflichtet. Kofi Annan drückte es einst so aus: „Das Risiko eines Genozids ist beängstigend real“ in Afrika. R2P muss deshalb die oberste Maxime für afrikanische Führer bleiben.

Lässt sich das R2P-Prinzip auch auf westafrikanische Konfliktregionen anwenden?

Heute akzeptieren westafrikanische Führer, dass es zwischen Entwicklung und Frieden einen Zusammenhang gibt. R2P wird deshalb mit Sicherheit das Konfliktmanagement verändern. Es legt den westafrikanischen Staaten und ihren Regierungen die Verpflichtung auf, Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten und die nötigen Bedingungen für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen.

Sie haben durch Ihre Arbeit bei Institutionen wie dem Kofi Annan Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) viel Erfahrung im „Capacity Building“. Was sind die Stärken solcher Konzepte, was sind die Schwächen?

Aufgrund der vielen Bürgerkriege, Militärputsche und Rebellionen auf dem Kontinent muss Afrika die nötigen Kapazitäten entwickeln, um effektiv auf humanitäre Katastrophen zu reagieren und für nachhaltigen Frieden und Sicherheit zu sorgen. Dank unserer Partner gibt es einige solcher „Capacity Building“-Organisationen wie das KAIPTC. Das Ziel ist, die Bereitschaft und Professionalität der afrikanischen Peacekeeper zu steigern und ihre Fähigkeiten so zu erweitern, dass sie den komplexen Anforderungen von Friedenseinsätzen gewachsen sind. Das wird getan, aber es reicht noch nicht. Denn erstens gibt es nur wenige solcher Einrichtungen – und die sind dann auch noch ziemlich elitär, gehen nicht an die Basis. Zweitens profitieren von den Programmen meist nur Angehörige des Militärs, dabei sind Zivilisten noch viel wichtiger für die Friedensarbeit. Und drittens: Obwohl vor allem Frauen unter bewaffneten Konflikten leiden, wurde ihnen noch nicht geholfen, um aktiv an Friedensoperationen teilzunehmen. Und zu guter Letzt: Die „Capacity Building“-Institutionen in Afrika sind noch sehr stark von externen Geldgebern abhängig. Dadurch haben diese einen viel zu großen Einfluss auf die entsprechenden Einrichtungen.

Die Fragen stellte Sarah Schmitz.