Internationale Zusammenarbeit

Warum die BRICS+ sich als schwächer erweisen könnten als erwartet

In einer 2001 veröffentlichten Studie prägte Goldman-Sachs-Ökonom Jim O’Neill den Begriff BRIC für Brasilien, Russland, Indien und China. Das Akronym sollte Anleger*innen auf Schwellenländer aufmerksam machen, die höhere Wachstumsraten hatten als Länder mit hohen Einkommen. Diese Länder waren zudem bedeutsam hinsichtlich Bruttoinlandsprodukt, Bevölkerung und Territorium. Heute mag es ironisch wirken, dass der Begriff durch einen Wall-Street-Banker geprägt wurde – und zunächst keine politischen Ambitionen beinhaltete.

Das Akronym wirkte. Die Staats- und Regierungschef*innen der BRIC-Länder begannen, sich zu treffen und auszutauschen. Erst am Rande internationaler Events, seit 2009 dann bei regelmäßigen BRIC-Treffen. So wurde BRIC zu einer politischen Realität. Ziel war – entsprechend der wachsenden Wirtschaftskraft der Mitgliedsländer – mehr Mitsprache in internationalen Institutionen, besonders bei Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF).

Südafrika trat 2010 auf Chinas Initiative hin bei. Durch Aufnahme der größten und am weitesten entwickelten Volkswirtschaft Afrikas konnten die informellen BRICS nun den Anspruch erheben, diesen Kontinent zu vertreten. Für die vier anderen Mitglieder wurde Südafrika das Tor zum afrikanischen Kontinent. Zugleich wurde der IBSA geschwächt, der homogenere Zusammenschluss von Indien, Brasilien und Südafrika. Alle drei Länder haben voll funktionstüchtige demokratische Verfassungen.

BRICS-Skepsis und Erfolge

Der Westen war den BRICS gegenüber immer skeptisch. Beobachter*innen wiesen auf divergierende Interessen der fünf recht unterschiedlichen Länder hin, die weder historisch viel gemein hatten noch politisch und wirtschaftlich stark interagierten. Als regionale Anführer, die Asien, Südamerika oder Afrika repräsentieren, waren die Mitglieder auch kaum zu betrachten.

Dennoch haben sich die BRICS-Initiativen international auf verschiedene mehr oder weniger institutionalisierte Bereiche ausgedehnt – von Denkfabriken und Wissenschaft bis hin zu Zivilgesellschaft, Unternehmen, Gesundheitswesen und Steuerbehörden. Besonders das Gesundheitswesen schien für eine Zusammenarbeit vielversprechend. In den BRICS-Ländern sind HIV/Aids und arzneimittelresistente Tuberkulose weit verbreitet. Zugleich verfügen sie aber auch über beeindruckende Kapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten.

Das internationale Finanzwesen war und ist allerdings der wichtigste Bereich, in dem die BRICS eine gemeinsame Agenda verfolgen. Im Jahr 2008 griff die Finanzkrise von den USA schnell auf Westeuropa über; die Schwellenländer traf sie aber kaum. Folglich schien es nur logisch, Reformen der internationalen Finanzinstitutionen zu fordern. Als sich die alteingesessenen Mächte weigerten, den BRICS zügig mehr Mitspracherecht im gewünschten Umfang einzuräumen, gründeten diese ihre eigenen Institutionen. Die in Shanghai ansässige New Development Bank (NDB) dient als Gegenspielerin der Weltbank und das Contingent Reserve Arrangement als ein Gegenspieler des IWF.

Interne Spannungen

Die westliche Skepsis war nicht ganz falsch. Als 2014 in Brasilien eine Rezession begann, fragten sich einige, ob das Land wirklich in die BRICS gehört. Auch Südafrikas Wirtschaft schlitterte in die Stagnation. Hinzu kommen langjährige territoriale Konflikte zwischen Indien und China.

Auch Chinas dominante Rolle innerhalb der BRICS und sein enormer geostrategischer Einfluss bedrohen den Zusammenhalt der Gruppe. Zu einem Kollaps haben die internen Spannungen jedoch bisher nicht geführt.

Schon vor dem Angriff auf die Ukraine 2022 strebte Russland danach, die BRICS zu einer antiamerikanischen, wenn nicht gar antiwestlichen Gruppe zu machen. China steht den USA in geostrategischer und wirtschaftlicher Hinsicht ähnlich antagonistisch gegenüber. Westliche Beobachter*innen glauben, dass die BRICS zum Instrument eines aufkeimenden neuen Kalten Krieges werden könnten.

Die BRICS sind weiterhin aktiv, auch wenn Russlands Staatschef Wladimir Putin 2023 wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nicht zum Gipfel nach Südafrika reiste. Südafrika hat das IStGH-Statut unterzeichnet und hätte ihn festnehmen und ausliefern müssen. Putin scheute davor zurück, Südafrika in einen Loyalitätskonflikt zwischen BRICS und IStGH zu bringen.

Der Weg zu BRICS+

Auf dem BRICS-Gipfel 2023 wurde beschlossen, neue Mitglieder aufzunehmen – auf Drängen Chinas, unterstützt von Russland. Indien und Brasilien lehnten das zunächst ab, akzeptierten aber, weitere Länder als Beobachter oder mit einem anderen Nichtmitgliedschaftsstatus aufzunehmen.

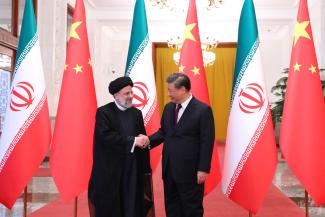

Bis 2023 hatten mehr als 40 Länder Interesse an einem Beitritt bekundet, und 23 hatten einen formellen Beitrittsantrag gestellt. In Johannesburg setzte sich der Vorschlag Chinas (und Russlands) durch. Sechs neuen Mitgliedern wurde der BRICS-Beitritt erlaubt: Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Indonesien lehnte die Einladung beizutreten ab. Wenige Monate nach dem Gipfel entschied sich der neue argentinische Präsident Javier Milei gegen einen Beitritt, zur Enttäuschung der brasilianischen Regierung, die ihren Nachbarn und Mercosur-Partner gern als BRICS-Mitglied gesehen hätte. Saudi-Arabien ist formell noch nicht beigetreten, dürfte dies aber bald tun.

Die weiteren vier Länder – Ägypten, Äthiopien, Iran und VAE, alle im Nahen Osten und Umgebung gelegen – sind nun BRICS+-Mitglieder. Zwei sind große Erdölproduzenten, Saudi-Arabien wird wohl ein weiteres an fossilen Brennstoffen reiches Mitglied.

Die Länderauswahl spiegelt Chinas Interesse wider, dem Einfluss der USA im Nahen Osten entgegenzuwirken. Indien und Südafrika sind wie China am Zugang zu fossilen Brennstoffen interessiert. Eine weitere Entdollarisierung der Energiemärkte ist zu erwarten und würde allen BRICS+-Mitgliedern entgegenkommen.

Aussichten für eine BRICS-Erweiterung

Die vier BRIC-Mitglieder hatten es von Anfang an schwer, ihre Interessen in Einklang zu bringen. Abgesehen von Erfolgen im Bereich der internationalen Finanzen hat die Gruppe eher wenig vorzuweisen. Besonders beim Thema internationale Sicherheit geht jeder seiner eigenen Wege.

Viele mögen denken, die neuen Mitglieder würden die Gruppe stärken. Schließlich sind das gemeinsame BIP, das Gebiet, die Bevölkerung, die natürlichen Ressourcen et cetera deutlich größer geworden. Die tatsächliche Stärke der BRICS liegt aber nicht primär in der gemeinsamen Bedeutung ihrer Volkswirtschaften, sondern in ihrer Fähigkeit, kollektiv zu handeln. Allerdings spielen diesbezüglich lange bestehende Spannungen zwischen einigen Neumitgliedern eine Rolle. Beispielsweise könnte die Nutzung des Nilwassers als kontroverses Thema zwischen Äthiopien und Ägypten eine Rolle spielen.

Wichtiger ist letztlich wohl, dass Iran und Saudi-Arabien um die Vorherrschaft im Nahen Osten konkurrieren. Die VAE sind ein enger Verbündeter der Saudis und streiten sich zudem mit Iran über Inseln im Persischen Golf. Beide Golfmonarchien pflegen jahrzehntelange enge Beziehungen zu den USA. Andererseits konnte China eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran herbeiführen – was sich auf die gesamte Region auswirken könnte.

Wissenschaftler*innen weisen seit Langem darauf hin, dass kollektives Handeln in kleineren Gruppen einfacher ist als in größeren. Jedes einzelne Mitglied hat dann mehr Einfluss auf gemeinsame Entscheidungen, und das Monitoring ist einfacher und günstiger. Selbst mit nur fünf Mitgliedern war kollektives Handeln für die BRICS oft schwierig. Mit vier – vielleicht sogar fünf – zusätzlichen Mitgliedern könnten diese Schwierigkeiten unüberwindbar werden. Das einzige Gründungsmitglied, dessen Einfluss voraussichtlich wächst, ist China.

Frappierend ist auch, dass nach Argentiniens Ausscheiden keines der neuen Mitglieder eine Demokratie ist. Keines steht hinsichtlich Menschenrechten, Geschlechterrechten oder Minderheitenrechten gut da. Diese Themen standen nie oben auf der BRICS-Agenda und werden es jetzt erst recht nicht tun.

Was nun?

Von den neuen BRICS+-Mitgliedern profitiert wohl Iran am meisten, da er damit aus seiner Isolation herausfindet und mehr Chancen für Handel und Investitionen bekommt. Auch der nichtdollarisierte Handel wird ihm helfen. Anders gesagt: Die BRICS+ werden zu einem weiteren Kanal für Chinas Einfluss. Sollten sie aber nicht mehr in der Lage sein, kollektiv zu handeln, könnten sie irrelevant werden.

Das Hauptziel der erweiterten BRICS ist immer noch unklar. Der ultimative Plan von China und Russland könnte sein, die US-Hegemonie zu bekämpfen. Aber werden andere Mitglieder da mitgehen? Obwohl auch Indien, Südafrika und Brasilien bisher distanziert zu Washington standen, waren sie in der Vergangenheit offener für eine Kooperation mit westlichen Regierungen. Außer Iran sind die neuen Mitglieder zudem seit Langem prowestlich eingestellt.

Die BRICS+ dürften somit wenig Einfluss auf internationale Angelegenheiten haben. Was die Beziehungen innerhalb der BRICS+ angeht, scheinen die Aussichten auch nicht viel rosiger. Wenn sie schon vor der Erweiterung keine konkreten Ergebnisse erzielen konnten, wird es nun noch weniger gelingen. Selbst China scheint sich abzusichern. Statt die NDB zu stärken, gründete das Land die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) in Peking – eine weitere multilaterale Entwicklungsbank, an der allerdings westliche Mitgliedsländer beteiligt sind.

Eine einheitliche Haltung der BRICS+ in wichtigen globalen Fragen ist nicht in Sicht. Das ausdrückliche Ziel der Gruppe, „die Stimme des globalen Südens“ zu werden, erscheint übertrieben angesichts dessen, dass ihr nur ein einziges der am wenigsten entwickelten Länder – Äthiopien – angehört.

André de Mello e Souza ist Wirtschaftswissenschaftler beim staatlichen Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) in Brasília.

Twitter/X: https://x.com/A_MelloeSouza